トイレの紙さまとのやりとり(1601〜06)

日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★日本列島の地殻変動トレンド

(2016.3.30※熊本地震発生前)

中部地方以西については東北地方太平洋沖前に広域で隆起トレンドになっていて、地震後は累積隆起量に相応した緩やかな沈降トレンドになっているようです。隆起トレンドになった時期は2008年頃からです。

東北地方以北については2008年頃〜2009年頃は沈降トレンドとなっていましたが2010年以降は急速に隆起トレンドに移行し、地震後は大きく沈降した領域で粘弾性緩和による隆起トレンドに移行しています。

東北地方太平洋沖地震の2年前から1年間と地震前1年間の地方別標高変動トレンドです(2年前から1年間−1年前・Uは隆起・単位mm/年)。北海道24点U2.8-U7.7、東北21点U0.3-U5.6、関東・東海27点U4.9-U8.0(続く)

中部・近畿・中国25点U3.6-U6.8、四国・九州・沖縄23点U5.0-U9.9、南大東U11.4-U10.9、南鳥島U1.2-U17.8、全国122点U2.8-U7.7となっています。

こんばんは。2015年時点(観測点により期間が異なる)での南海トラフ沿いの海底地殻変動観測結果を見ても、紀伊半島沖はフィリピン海プレートの沈み込み方向から西向きにずれています。

これはこの周辺のプレート間カップリングが四国沖より弱い(バックスリップが小さい)事を示唆していると推測されます。また、紀伊水道では2014年から長期的SSEが発生している可能性が指摘されています。

実は、垂直ベクトルについては個々の基準点の変動を議論できるほどの精度はないのです。過去1年間で明らかな非定常的地殻変動による動きをとらえたと言えるのは1月14日の浦河沖M6.7によるものだけです。

なお、較差ベクトル図は変動の基準トレンドとのずれについて全国平均と各基準点の差を表現したもので、地殻変動の動きを表現したものではないのです。

「東北が海溝から逃げてるように見える」のは2011年 東北地方太平洋沖地震の大きな東方への余効変動が減衰してきていることが表現されています。

この処理方法をまとめたページです。

これが一つの回答になるかと思います。「VLBI-GPS コロケーション測量について」

「基準点」を設定すること自体が相対位置を求めることになりますね。地殻変動を見るのに一番良いのはやはり基線長変動だと思います。全国をいくつかのスパンの異なる(10km、100kmなど)三角網で設定して自動監視するのが良いと思います。

少し古いですが、参考資料です。「GPS連続観測データを用いた地殻変動監視支援装置の開発」 基本的には地殻変動以外の異常を排除するための監視ですが、非定常的地殻変動の検出まで検討されています。

東北地方太平洋沖地震の変動の影響が及ぶとすると変動境界のフォッサマグナ周辺で、長野県北部地震や火山活動にその兆候が見られますね。ただ地殻の塑性変形による変動の吸収が大きいと考えられる領域のため、より大きい変動が起こる可能性は低いと考えています。

TOP 日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★★プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連

(2016.4.4〜)

スラブについてはこの図が理解しやすいと思います。

東大地震研 瀬野さんの「地震三兄弟」

余震の震源の拡がりについては本震が同じ規模(マグニチュード)でもプレート沈み込み境界での地震(東北地方太平洋沖地震のような)は拡がりが広く、沈み込む海洋プレートのスラブ(板を意味します)内での地震は拡がりが狭いです。

沈み込む海洋プレートのスラブ内での地震活動がプレート境界や上にのっている陸側(島弧側)の地殻内まで広がるかですが、連続した断層面が形成されにくいために活動域が突き抜けて拡がることはほとんど無いですが、ゼロではありません。

周辺にひずみが臨界状態の領域があれば、応力変動の影響による誘発地震や連鎖的な地震発生は異なるメカニズムの地震でも起こりうると考えられます。

山陰〜九州北部の東側は日本列島が大陸から分離した当時の大陸地殻の断片(飛騨帯)で構成されていて、その南側には狭い帯状の古い変動帯(飛騨外縁帯)が存在します。

山陰地方で現在も多くの活断層を含む東西〜東北東−西南西方向の変動帯となっているのは新しい地質時代にその変動帯が再活動を始めたことによると考えられます。

変動帯が再活動を始めた原因は、日本海の拡大と海洋プレートがもたらした海洋堆積物が大陸断片の基盤上にくっついて(付加体)形成された島弧地殻が大陸地殻で構成されている山陰付近で衝突するようになったためと考えられます。

また、フィリピン海プレート沈み込みに伴う火山フロントでのマグマや水の上昇による地殻の弱化が地殻強度のコントラストを上げることによってより変動が加速(新しい地質時代では右横ずれの変動)したのではないかと推測されます。

一方変動帯西端の九州北部の東側では変動帯の走向が北東−南西から北西−南東方向に鋭角に折れ曲がっており、活断層の配列も警固断層帯に代表される北西−南東の走向の左横ずれが卓越しています。

それから、沈み込む海洋プレートについてはご指摘のように海山、海台、海嶺など多くの突起が沈み込んでいます。これが上にのる陸側(島弧側)の地殻に色々な作用を及ぼすのですが、質量移動として大きいのが陸側地殻の下底を浸食して深部に持ち去ってしまう造構性浸食です。

また、大規模地震との関連では沈み込む海洋プレートの突起が深部にもたらす水(実際は含水鉱物)によってプレート境界を弱化させ、逆に突起の前面に固着域を形成してこのコントラストが大規模地震の原因になると推測されます。

衝突というのは比喩的な表現で実際は島弧地殻の成長は最初は静かに始まって、その時点ですでに変動帯とは接触していたと思われます。再活動はごくゆっくりと部分的に起こりはじめ、次第に変動域が連続的になったのではないかと推測されます。

変動帯にはユーラシアプレートの東向きの運動とフィリピン海プレートの北西への運動の方向の違いが影響していて、四国ではフィリピン海プレートと陸側地殻との固着が南側ほど強く平常時は一体で動いているためより北側の地殻にひずみが集中すると考えられます。

実は中国地方は地表の動き(変動速度)自体は日本国内でも最も小さい地域に当ります。変動速度=ひずみ蓄積速度ではないということで、これには地殻の塑性変形のしやすさもかかわっていて、変動帯以外の中国地方は塑性変形しにくい地殻だと考えられます。

これが変動帯周辺にひずみを集中させる原因になっていると推測されます。

九州北部の東側で変動帯が鋭角に折れ曲がっているところの内側では西側の北西−南東の辺が左横ずれ、東側の北東−南西の辺が右横ずれになるため、沈降域となる可能性が推測され、実際に直方や小石原では沈降トレンドとなっています。

地層を裏返す断層「押しかぶせ断層」の例です。

岡山県高梁市の大賀の押しかぶせ

啓林館さいとより 押しかぶせ断層の断面

金沢市森本断層トレンチ調査で現われた押しかぶせ断層

オーストラリア大陸や南極大陸(のほとんどの部分)は周りのプレートの収束や大陸内の発散型プレート境界もない安定陸塊のため大陸の内部での地震の発生は極めて少ないです。

USGS震源を使用してオーストラリア大陸と南極大陸(-85度まで)の2006年〜2015年 10年間のM4以上(だいたい観測可能下限のマグニチュード)の震央分布図を作成しました。

安定陸塊でも大昔に激しい地殻変動を受けた痕が見られるところは数多いです。エアーズロックも数億年前に形成された下向きに褶曲(これがUの正体)した地層がオーストラリアが安定陸塊になった後に浸食されてごく一部が地表にでている状態のようです。

GoogleEarthのエアーズロック。しましまに見えるのは数億年前の地殻変動で褶曲した地層が直立してしまった状態です。

世界にはたくさん有ります。スイスアルプスの例 少し斜めですが折り目が見えています。

日本にも小規模なものはたくさん有ります。三重県の例 波長は数m。

東海地方〜紀伊半島〜四国地方での2000年以降のフィリピン海プレート沈み込みに伴う深部低周波地震(気象庁一元化震源)の震央分布図と分布域の長辺沿いの断面図です。深さ30km〜40kmに分布しています。

伊勢湾付近や紀伊水道のようなフィリピン海プレートが変形している領域に大きなギャップがあるほかにもギャップがいくつも見られます。

フィリピン海プレート沈み込みに伴う深部低周波微動はプレート内の含水鉱物の脱水反応による水が、プレート境界の安定すべり域の摩擦を低下させて不安定すべり域の破壊を起こすとされています。

フィリピン海プレート沈み込みに伴う深部低周波微動の小さなギャップは不安定すべり域が分布していない領域と推測され、小さな海山の沈み込みが原因の可能性があります。同様に徳島県の分布が少ない領域も紀伊水道下に沈み込んでいる大きな海山の影響が考えられます。

海山の沈み込みはこんな感じです。かなり容量の大きいPDFなので表示までに時間がかかります。あと、もし9ページ目が表示されない場合は手動で9ページ目を見て下さい。

逆断層の場合は地殻深部では水平に近い断層(デコルマと言われます)につながっていることが推測される例が多いです。そのような場合には断層に垂直に圧縮された分が上に飛び出る印象です。正断層もおそらく同様の事(伸張した分が下にすべり落ちる)が起きていると推測されます。

ヒマラヤの例です。正断層もおそらく同様の事(伸張した分が下にすべり落ちる)が起きていると推測されます。

フィリピン海プレートの日本列島への沈み込みのスラブ上面の等深線です。

若狭湾付近では日本海まで達していることが判りますね。

鳥取市の山陰海岸ジオパーク情報サイトより「鳥取砂丘のおいたち」

台湾からルソン島にかけてのフィリピン海プレートはその西端がルソン弧という比重の軽い島弧地殻となっているためにユーラシアプレートの一部のスンダプレートが引き延ばされて形成されたより比重の重い南シナ海が沈み込んでいます。

プレートの端部はおそらくとらえられていません。現在の観測技術ではとらえにくい状態なのです。なお、海溝は表面的な地形なので下端はプレート境界としての沈み込み口で上端は斜面の傾斜が緩やかになるところ(明瞭ではありません)までです。

この図が判りやすいと思います。

こんにちは。オーストラリアが安定陸塊になる前に受けた激しい地殻変動で形成された断層が再活動したと推測されます。どのように歪が蓄積されるのか興味深いですね。参考資料「安定陸塊域の活断層/東郷正美(2015)」

こちらの右の図を見るとオーストラリア大陸は北東、北西、南東側の3方のホットプルームに囲まれているようですね。山賀進さんのサイトより

こちらのページを読まれる事をお勧めします。

スタグナントスラブ:マントルダイナミクスの新展開(東大地震研)

海水の件、このような資料がありました。東京学芸大学気象学研究室サイトより

「水温と塩分の鉛直構造」

日本列島〜日本海の深さ約200kmより浅いところの低速度域(高温域)は太平洋プレートスラブの沈み込みに伴うマントルウェッジの対流によるもので、スーパープルームのような核・マントル境界から上昇するものとは異なります。

スタグナントスラブが沈み込みを始めるとより上部のスラブとは切り離されて、塊状のままマントルを落下してゆくと推測されます。この切り離しの段階的状態が日本海溝〜伊豆・小笠原海溝〜マリアナ海溝沿いのトモグラフィー像に見られます。

こちらが判りやすいと思います。18ページの「沈み込み帯のいろいろ」が表示されない場合は、手動で18ページを見て下さい。

落下したスタグナントスラブは境界に溜って温められスーパー・ホットプルームとしてリサイクルされると推測されます。また、スタグナントスラブが核・マントル境界まで落下するには数100万年かかると推測されるので落下が原因で地震は発生しません。

深発地震は昨年の小笠原諸島西方沖M8.1のD682kmあたりが発生限界と推測されます。深発地震も浅い地震と同様の断層のずれが原因ですが、脆性破壊では説明できず結晶構造の変化などで高速すべりを説明する仮説が提唱されています。

結晶構造の変化した後の落下するスタグナントスラブではもう高速すべりを起こすことはできず深発地震さえ発生できなくなります。

ただし、核・マントル境界では地球の常時自由振動の観測からスロー・アースクエイクの発生が推定されていますが、存在は確定的では無く2000年頃に発表された後の新しい情報は見られません。

プレート境界も断層です。大きなプレート境界地震ほど大きな構造の大きな動きに規制されますが。より小さい断層ほど大きな構造とは向きやズレのセンスが異なるものが多くなります。それは過去の複雑な変動の履歴として残ってきたためです。

補足です。大きな断層でも古い断層は向きもズレもセンスも異なっていることが多いですが、長い間の変動で現在の構造に影響を受けるような向きや傾きになった古い大きな断層の一部が新たな活動を始める場合があります。

また、インバージョン・テクトニクスと言って過去に伸張変動で形成された正断層がその後に圧縮変動に変化して同じ断層面が逆断層として再活動する例があります。

最近ではこの話題がありましたね。「中央構造線に関する現在の知見〜九州には中央構造線はない〜」

低速度異常とスロースリップは別の現象です。低速度異常は地震波がその領域を通ると遅くなる現象の事で、地震自体ではありません。スロースリップはどんなに遅くても(長期的SSEのような数年続くものでも)断層のすべりです。

スロースリップはほとんどが沈み込む海洋プレートと陸側プレートとの境界で発生します。内陸地震で前兆的に発生すると推測される深部延長のすべりは現在はスロースリップとは記述されません(存在自体がまだ確定的ではないため)。

内陸地殻内の断層でもサンアンドレアス断層の一部のような非地震性クリープという常時すべっているクリープ断層が知られていますが、これもスロースリップとは記述されません(常時すべりなので)。

ハワイ-天皇海山列関係の参考資料です。太平洋のホットスポット(山形大学)

ホットスポットはマントルの流動に影響されて個別に移動している(東大大気海洋研)

ホットスポットはスーパーホットプルームからの分岐流と考えられています。この資料の中に概念図があります(ホットスポットの注記は省略されています)。

サンアンドレアス断層はトランスフォーム断層で北米プレートと太平洋プレートのすれ違うプレート境界になっています。ずれのセンスは右横ずれです。常時すべっているのは境界に存在する断層粘土と水が関与し摩擦力が低下しているためと推測されます。

四万十帯に便利サイトにクリープ断層の見学記があります。

はいそうです。P290のFig.5は比抵抗構造断面図で前のページP289に説明があります。ポイントは活動的な断層直下の地殻下部に低比抵抗や低速度の不均質構造が推定され、周囲よりやわらかく水が多いことを示している可能性があるといことです

この本題の結論「核−マントル境界の周囲より熱を伝えにくいマグマが核からマントルへの熱の輸送を妨げ境界での熱流量の著しい不均質構造をもたらし、マントルに生ずる大きな熱流量の差によってスーパホットプルームが生み出される」は私には理解が難しかったです。

核について、15年前の話題ですが、このような研究がおこなわれています。

「内核の異方性と差動回転が意味するもの(2001)」

沈み込むプレートに運ばれる塩水中の塩に関してこのような情報がありましたね。

「京大、沈み込むプレートから海水がマントルに加わる現象を発見(2013)」

異方性の成因で一番ありそうなのは、内核が外核から熱が奪われることで析出されコリオリ力の影響による対流が大きい赤道で成長が大きくなるが重力で球形に戻るという作用の中で鉄の結晶が選択配列することによって生じるという説ですね。

サウスサンドイッチ諸島は南アメリカプレートがサウスサンドイッチ海溝からスコシアプレートに沈み込むことで形成された島弧でホットスポットではありません。スコシアプレートについてはこちらを。

現在の大陸に分裂する前の超大陸パンゲアについてはこちら。

その一部の南アメリカとアフリカを含んでいたゴンドアナ大陸についてはこちら。

大陸を分裂させる原因となった巨大海台などの大規模マグマ噴出についてはこちら。

洪水玄武岩のひとつデカントラップについてはこちら。

日本に一番近い巨大海台のシャッキー海台はGoogleEarthで見られます。

大西洋側の南アメリカとアフリカについては分裂後も大きな変動を受けていない安定陸塊がほとんどなので、海岸線の輪郭も良く保存されているのです。

現在のスーパーホットプルームはアフリカ大陸と南太平洋の下に存在しています。

ユーラシア大陸の下のスーパーコールドプルームは現在も周りから海洋底をひきつけ続けています。太平洋は大陸分裂の前からあって広がっているわけではありません。こちらを見て下さい。

現在、島弧が寄り集まって大きな大陸をつくりつつあるのは東南アジアだと言われています。東南アジアには多くの「閉じつつある海」が存在します。

こちらも参考にして下さい。「スーパーコンピューターでパンゲアの分裂から現在までの大陸移動を再現し、その原動力を解明(2015)」

スーパーホットプルームの位置はこんな感じです。アフリカはヨーロッパに押していて地中海付近で衝突、一部は沈み込んでいますが、現状は衝突が崩壊している段階だと言われています。

紅海からアフリカ東部の大地溝帯はスーパーホットプルームから現在まさに上昇しつつあるLIPの影響で分裂が進行している領域です。こちらの図を見て下さい。

地下深くにあるスーパーホットプルームと地表付近での分裂とは一致しない場合が多いです。浅いところほど複雑な要素が組み合わさって裂ける場所(中央海嶺の位置など)が決まってくると考えられます。

現在紅海のある場所は元は陸続きで2500万年〜1200万年前頃に開裂が始まったと言われています。アラビア海は分裂でできたのではなく、アラビア半島の北東に傾き下がる運動によって形成されたと考えられています。

もともと離れていた部分はテチス海 と呼ばれ、その後の地殻変動で現在は大山脈が連なっている領域です。

閉じつつある海の模式的な状態としては、拡大を停止した発散型境界をもつ海の海洋プレートが両端の収束型境界で島弧の下に沈み込み続けることで面積が減少し、ついには両端の島弧が衝突してより大きな陸地を形成するというのがあります。

実際は収束の形態(島弧の配置)は多様で、複雑な変動が組み合わさって島弧の衝突に至ります。過去にこのような過程で形成された陸地には複雑に褶曲した造山帯が傷跡として残っています。

琵琶湖はこのような変動よりずっとスケールの小さいもので、内陸地殻の傾動運動によって移動しつつあると考えられます。

こちらの図が参考になると思います。

サウスサンドイッチ諸島は収束型境界に形成された火山弧で、間隔のそろった配置は沈み込む南アフリカプレートに種(脱水しやすいエリア)があったのではないかと考えられます。

地震は地殻内かプレート境界か沈み込むプレートのスラブ内というごく限られた領域で発生する現象で、ずっと深いところに存在するスーパーホットプルームが直接影響して発生することはないです。ご指摘の地域での地震を頻度の高い順に書きます。

ギリシャではユーラシアプレートにアフリカプレートが沈み込む収束型境界付近での内陸地殻内の地震及びプレート境界の地震及びアフリカプレートスラブ内の地震が発生します。

インド洋ではインド・オーストラリアプレートとアフリカプレートと南極プレートの発散型境界での海洋底拡大に伴う地震及びトランスフォーム断層または断裂帯のずれに伴う地震が発生します。

大西洋では南アメリカプレート・北アメリカプレートとアフリカプレート・ユーラシアプレートの発散型境界での海洋底拡大に伴う地震及びトランスフォーム断層のずれに伴う地震が発生します。

サウスサンドイッチ諸島ではスコシアプレートと南アメリカプレートの沈み込む収束型境界での南アメリカプレートのスラブ内の地震及びプレート境界の地震及び火山弧の地殻内の地震が発生します。

アフガニスタンではユーラシアプレートとインド・オーストラリアプレートの衝突する収束型境界での沈み込むインド・オーストラリアプレートのスラブ内の地震及び内陸地殻内の地震及びプレート境界の地震が発生します。

世界での2000年〜2015年のM4以上の地震をドットでプロットしてみました。ほとんどがプレート境界で発生しています。幅が広くなっているところは沈み込むプレートのスラブ内地震です。

ご指摘のように太平洋プレートは形成された中央海嶺から遠く離れた古い海洋底が特に北西太平洋に広く広がっていて、古い海洋底ほど冷えていて重いので沈みやすいため深く沈み込んでいて、深発地震が深くまで分布しています。

北西太平洋で太平洋プレートが深く沈み込んでいるもう一つの原因がユーラシアプレートの下にあるスーパーコールドプルームの存在です。スーパーコールドプルームのもとは海洋プレートが沈み込んで滞留したスタグナントスラブの集合体です。

海洋プレートの年代を色分けした画像です。 これを見ると大西洋の北アメリカ大陸沿いとアフリカ大陸北西部沿いにも古い海底がありますが、ここでは古い安定陸塊と一体になっていて沈み込み帯は形成されていません。

種と書くとスポット状のイメージがあるのでよくないですね。可能性のひとつとしてほぼ均等に並んだ断裂帯が海溝に直交して沈み込んでいて、そこからの脱水が火山島のマグマを形成したのではないかと考えました。

大西洋の北アメリカ大陸とアフリカ大陸北西部は大陸地殻と海洋地殻が重なっているのではなくて横方向に連続的に変化しています。中央海嶺では裂け目が広がると直下のマグマ溜りからのマグマが裂け目を埋め、マントルからメルトがマグマ溜りに補充される感じです。

海洋プレートの移動方向はプレートが沈み込む方向、特に最も深くまで沈み込んでいる方向と一致すると考えて良いです。フィリピン海プレートは琉球海溝からの沈み込みが最も深くまでかつ長い区画をしめているため北西方向に移動しています。

フィリピン海プレートは現在拡大軸が無いため全体がほぼ北西に移動しています。また、伊豆・小笠原海溝〜マリアナ海溝から沈み込む太平洋プレートに押される作用も引っ張られる作用も無いと考えてよいです。

こんにちは。背弧海盆の海洋地殻は元の大陸地殻の隙間ができたところに新たにマグマが埋めることによってできるので海の中は必要条件ではありません。海になるのは隙間が地溝帯となってそれが成長して海域が浸入するためです。

マントルの物性についてはマントルを構成している「かんらん石」が圧力(深さ)によって結晶構造が変化する「相転移」による物性の変化がマントルの深さによる構造に影響「相転移」による物性の変化がマントルの深さによる構造に影響しています。

補足です。マグマ溜りでの脱ガスは完全に止まることはないので、マグマ溜りの上部や火道内に溜って爆発や灰放出を引き起こさないレベルに低下すれば噴火につながる可能性は低下します。

マントルの物性が変化する地震波速度不連続面の深さは410km、520km、660kmですが、ここでは鉄に富む側のかんらん石を使用して520km不連続面で起こるスピネル構造という結晶構造への相転移を圧力・温度条件を変えて実験しています。

こちらの記事が参考になると思います。「マントルは上下で組成が異なる2層構造だった(2012年5月7日)」

2015年5月30日の小笠原諸島西方沖M8.1は気象庁一元化震源で682kmとなっています。これはスタグナントスラブが落下を始めていることを示唆しています。スラグナントスラブと現在のスラブから切り離されたスラブとの間で発生した地震と考えています。

★能勢町付近の地震活動関連

(2016.4.2〜)

沈み込み帯でのマグマ生成も水ですね。堆積物や海洋地殻中の含水鉱物として深部に持ち込まれ、脱水分解反応で再び水となって上昇する途中でマントルの融点を下げて部分溶融してマグマが発生するとされています。

近畿地方の活断層の活動も、フィリピン海プレートから脱水した水が地殻下部を弱化させることによって延性的なせん断帯を形成してすべることによって直上に逆断層的なひずみが集中することによって起こると言われています。

1995年 兵庫県南部地震前にもこのような事が起こっていた可能性があります。

実はこの山に囲まれた低地には猪名川温泉があります。有馬温泉のような高温の源泉ではなく15度前後の泉温ですが、フィリピン海プレートから脱水した深部流体の関与も推測され、猪名川群発地震や今回の地震活動に影響を与えた可能性も考えられます。

TOP 日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★4月1日 三重県南東沖地震関連

おはようございます。震源深さは平均海水面(標高0m)からの深さなので、基準は一定ですね。公的機関でも地表からの深さと書いてある場合がありますが、簡略した表現だと思います。三重県南東沖の地震活動、気象庁の分析でプレート境界の活動とされましたね。

プレート境界地震だとすると沈み込みの深い側で発生している紀伊水道での長期的スロースリップが影響した可能性はスラブ内地震だった場合より大きいと考えています。

TOP 日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★★★2016年 熊本地震関連

(2016.4.4〜※発生前)

別府−島原地溝帯に沿っても実際に沈降トレンドを示す地点が多いですが、その中の熊本基準点はゆるやかな隆起トレンドになっています。この付近は複雑な構造となっているので局地的なものかもしれません。また、地下水の影響も考えられます。

九州地方の活断層についてはこちらのページが判りやすいと思います。地震調査研究推進本部 九州地域の活断層の長期評価の概要

九州地方を南北に切り裂く動きの原動力は南西諸島の北西側に沿って東シナ海の海底の広いくぼみ、沖縄トラフです。背弧海盆といってトラフの軸を中心に北西側と南東側に海底が拡大しつつあります。この動きが九州地方にまで及んでいます。

Wikipedia 沖縄トラフ

背弧海盆とは、簡単に言うと島弧に沈み込む海洋プレートがマントルの上昇を起こして島弧の背面で海底が拡大(発散型プレート境界)する現象です。Wikipedia 背弧海盆

ところが、九州地方には前に書いたように南海前弧スリバーが西向きに突入しています。そのため、平常時にはご指摘のように半時計回りに回転するような地殻変動が見られます。そこに今回のような南北に切り裂くような急激な動きが加わると場所によって色々な向きに変動します。

おはようございます。今回の一連の地震活動は南海前弧スリバー境界が変動境界になっていると推測され、布田川断層帯の西方への延長部〜有明海では大規模地震の発生の可能性は低い(最大M4クラスまで)と考えています。

熊本地震発生前は2015年11月14日の薩摩半島西方沖M7.1以降の沖縄トラフ北東端付近での地震活動の影響が九州本島に及んで最初に発生するのは雲仙岳の火山活動の活発化だと考えていました。熊本地震以降も注目していたのですがマグマ上昇の指標となる橘湾での地震活動は静穏なままなので、

熊本地震以降も注目していたのですがマグマ上昇の指標となる橘湾での地震活動は静穏なままなので、熊本地震の影響で雲仙岳の噴火が発生する可能性は低いと考えています。

また、沖縄トラフの活動が熊本地震発生の引き金になった可能性は高く、その影響は延長線上と変動境界と推測される南海前弧スリバー境界が重なっている熊本−別府ラインから離れるほど少ないと考えられます。

八代平野地下の日奈久断層帯は熊本−別府ラインとは接していないため熊本地震の影響で大規模地震が発生する可能性は低く、4月19日17時52分のM5.5+19日20時47分のM5.0が主破壊と考えています。

島原半島の雲仙地溝を形成する活断層帯が熊本地震の影響で活動する可能性は極めて低いと考えています。雲仙地溝を形成する活断層帯での活発な地震活動は雲仙岳での活発な噴火活動前後に発生すると考えられます。

現在の雲仙岳は周辺活動を含めて静穏な状態だと言えます。マグマ溜りのポテンシャルが高ければ、今回のような発散型イベントが発生した場合、速やかに活発化すると考えています。現時点では変化が見られていません。

沖縄トラフは琉球海溝と大陸側との間の発散型(拡大する)境界です。

Wikipedia 沖縄トラフ

琉球海溝

プレートの動きを地球規模で調べるには大陸間の長い基線網に設置された電波望遠鏡で非常に遠く(数10億光年)の電波星からの電波を受信してその時刻差から相互の位置関係を測る「VLBI(超長基線電波干渉法)」が使われます。

東シナ海の沖縄トラフより北西側はユーラシアプレートの一部の揚子江プレートに含まれます。揚子江プレートの動きは南向きに年間約1.5cmですのでゆっくりですが琉球弧を押していることになります。

これに対しフィリピン海プレートは琉球海溝に北西向きに年間約7cmで収束しています。相対速度に大きな差があるにもかかわらず、琉球弧は南東向きに大きいところで年間約5.5cm動いています。

これは沖縄トラフの拡大による成分が大きいと推測されます。沖縄トラフは南西側の台湾に近い領域では時計回りに拡大、沖縄本島あたりの中部では南東に平行に拡大されたと言われています。この拡がり方の違いが琉球弧の南東への突出を形成したと考えられます。

台湾ではユーラシアプレートの一部の揚子江プレートに乗る南シナ海と西北西に年間約7cm動いているフィリピン海プレートの西端にあったルソン弧という島弧が衝突し、より重い南シナ海が西から沈み込んで台湾に東側がのし上がる大断層帯を形成しています。

沖縄トラフはこの衝突が原因で拡大をはじめたという説があります。ご指摘のように台湾北東沿岸で発生する地震は沖縄トラフ拡大の影響が大きいと考えられます。

地殻の中の柔らかい場所と硬い場所の間に地殻変動によるひずみが集中しやすいので、火山の周辺はまさにそのような場所ですね。

火山の近くでは地質が複雑なため連続性の高い断層は形成されにくいですが、大きな変動境界と重なると火山を結ぶ線上に連続性が高く大きな地震を起こす断層が成長しやすくなります。

気象庁速報値の震源深さは概略数値です。Hi-net自動処理震源は条件が良ければ十分実用になる精度の震源もありますが、海域のように観測点が片側にしかない場合は急に精度が落ちますし、地震が多発している場合は同定が違って別の場所に求まったりします。

検測済みの気象庁一元化震源は気象庁速報値やHi-net自動処理震源と比較すると平均的に精度が向上していますが、やはり条件の良しあしに影響は受けます。熊本地震の余震に関しては現状ではM2前後以上が震源決定の対象となっています。

現状で気象庁一元化震源で4月14日〜28日の熊本地震の震源域の震源深さをチェックしたところ最も深い震源は深さ18.7kmでした(M2.7)。

沖縄トラフの南東への拡大とフィリピン海プレートの北西への動きがすれ違う領域と考えて右横ずれ断層型が推測される領域なのですが、この領域でUSGSの発震機構解が決定されている地震は多くが北西−南東圧力軸の非ダブルカップル成分が大きい逆断層型メカニズムです。

もしかするとフイリピン海プレートが自身の西端に乗せていて、台湾付近で揚子江プレートと衝突しているルソン弧にフィリピン海プレートの沈み込みが起きている可能性も考えられます。

人魚伝説は山村武彦さんのページ「1771年・八重山地震・明和の大津波」で見ました。人魚はリュウグウノツカイ、ありそうですね。

こんばんは。熊本地震の震源域の南東側で地震発生が少なく、北西側で多いのは地質構造の違いの影響が大きいです。北西側は古い基盤がぐちゃぐちゃに砕けている状態の上、マグマ活動によって新しい地質時代にも複雑な変動を受けています。

熊本地震を含む一連の変動が近畿地方内陸に影響を及ぼす可能性は低いですが、紀伊半島沖〜四国沖にかけてフィリピン海プレート沈み込み境界に変化が起きていると推測される事象が増えているのは要注視と考えます。

高千穂峡の滝は阿蘇山の火砕流堆積物を五ヶ瀬川が垂直に浸食した崖に小川からの水が落ちているもの、那智の滝は堆積岩中に貫入した硬い火山岩が上流側にあって柔らかい下流側が浸食で低くなって形成されたものでいずれも断層は関連していません。

断層がかかわらずに垂直な崖ができる原因は色々ありますが、滝との関連では火成岩(マグマが冷えてできた岩)の節理、特に縦に割れやすい柱状節理が見られるところが多いです。柱状節理は河川の浸食で崩れても垂直の壁を保ったままで滝の位置が上流に移動します。

地震断層の変位で滝が形成されることもありますが、ほとんどは速やかに浸食されてしまいます。河谷底の地質が柔らかい河川堆積物の場合は特に浸食されやすいですが、硬い岩石が露出している場合でも断層周辺の岩は破砕されていることが多くやはり浸食されやすいです。

地震断層で崖ができることは活断層の活動による内陸地殻内での大規模地震ではしばしば見られます。台湾の例ですが1999年の集集地震で形成された滝の後退を記録した論文です。

熊本地震について短期的な影響として一番大きいのは沖縄トラフ北部での発散型かつ右横ずれ型のプレート間運動(揚子江プレートと琉球弧=沖縄プレートの間)で、長期的にはフィリピン海プレート沈み込みの南海前弧スリバーや琉球弧への応力的な影響と考えています。

Hi-net自動処理震源を使用して下限マグニチュードを設定しない震源深さ40km以浅の全地震の震央分布図とM-T図を作成しました。気象庁一元化震源と比較すると位置精度の低い震源が含まれています。

M-T図を見ると、決定下限マグニチュードの変化が判ります。4月16日〜17日以外はM1.0程度以上は落ちなく決定されていると推測されます。

なお、TC(NT図)、TC(MT図)は震央位置でなく設定したメッシュの範囲内の指定時間毎の発生数、及びM-T図です。M-T図はメッシュの設定上限数の100としてなるべく震央に近づけていますが、ぞれでもずれていることに注意して下さい。

TC図についてはこちらも参考にして下さい。過去1週間TC図ページ

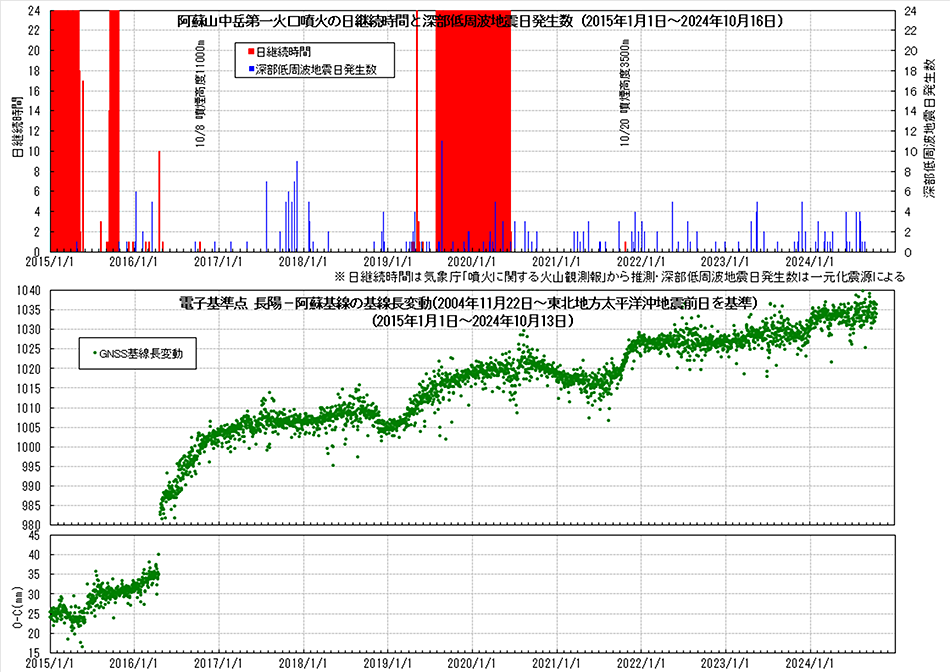

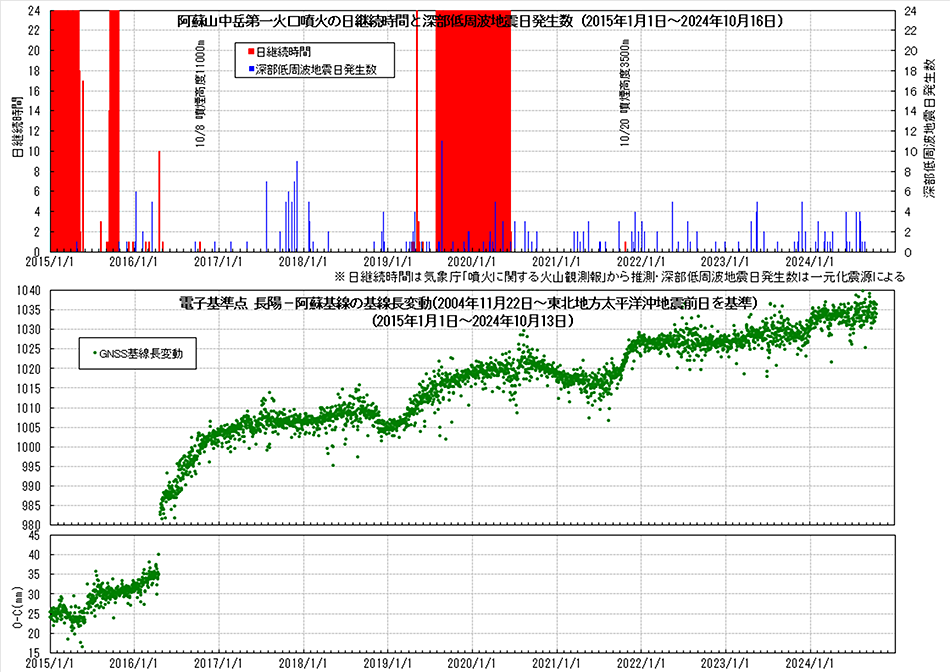

熊本地震の4月14日M6.5と16日M7.3の震源に最も近い深部低周波地震の発生域は阿蘇山です。このグラフの上段の棒グラフの青線が阿蘇山の深部低周波地震の日発生数です。

震央分布図からは発震機構解は判りません。薩摩半島西方沖の地震活動についても震源球分布図を作成してみました。西北西−東南東張力軸の正断層型と北西−南東張力軸の横ずれ断層型のメカニズムが卓越しています。

熊本地震震源域での北−南張力軸の正断層型と北−南から北北東−南南東張力軸の横ずれ断層型メカニズムが卓越する状態とは応力場が異なっている可能性が推測されます。

「鹿児島の左の先端の青い震源球」はフィリピン海プレートスラブ内で発生した地震で、メカニズムが異なります。現在、薩摩半島西方沖で活発化している領域は古い断層が部分的に再活動していると考えていますが、なぜそこかはまだ納得できる考えには至っていません。

いえ、純粋に活断層のずれによる地震です。ただし、以前に書いたような地殻下部への延長領域に長周期地震動が発生するような時定数のすべりが起きていた可能性が推測されます。

「いえ」と書きましたが、南海前弧スリバー境界という活断層よりひとつスケールの大きい変動境界での地震活動なので、発散型かつすれちがうプレート境界での地震ととらえることができるかもしれません。

「青い震源球」の震源を含む断面図を作成しました。震源深さは気象庁一元化震源で224kmでした。この付近のフィリピン海プレートはスラブ内地震で確認できる範囲で約270kmまで沈み込んでいます。

先ほどのツイートは三つ目の震源域のすべりの特性を考えました。通常の周期の地震動を発生させるすべりより速度の遅いすべりを起こした領域があるのではないかということです。これには大量の地下水が影響している可能性が推測されます。

ごめんなさい、勘違いしました。指宿付近もフィリピン海プレート沈み込みはほぼ同じですね。「青い震源球」の深さもほぼ同じです。

九州地方の中央構造線についてはこちらが参考になります。「中央構造線に関する現在の知見〜九州には中央構造線はない〜(産総研)」

こちらは塩井の作図によります(4月18日時点)。周防変成岩類相当層の問題はありますが、私は4月16日の熊本地震M7.3の震源域のみ「九州には熊本県益城町〜西原村にかけてのみ活断層としての中央構造線が存在する」と考えています。

中部地方〜四国地方の中央構造線で境される北側の高温・低圧変成帯と南側の低温・高圧変成帯とそれらが明瞭ではない九州地方では大陸縁辺の変動帯であった時期にすでに地質構造が異なっていたと推測されます。

さらにその後九州地方では沖縄トラフの拡大の影響を受けて大きく変形し、さらにフィリピン海プレート沈み込みに伴う激しい火山活動によって地殻上部が大きく乱されたことによって地質構造が複雑になりました。

なお、現在活動している火山周辺の火山性堆積物は、基盤の岩石と比較するとずっと柔らかいです。

金峰山南東を通る断層は立田山断層というそうです。「活断層としての立田山断層(1987)」 「立田山断層(熊本県高等学校教育研究会)」

ごめんなさい!種子島の地震と勘違いしました。ツイート削除しました。熊本地震余震域でのクラスタ的な地震活動も余震です。集まっているのは小さい破壊が進行しやすい場所で、もともとそのような活動が起きやすい場所だったのだと考えています。

狭義の余震は単独のM7クラスまでの地震の本震の断層面上もしくは連続する複数の断層面内で連続的に震源が分布する範囲内で減衰曲線に沿った頻度で発生する地震です。より大きいM8クラス以上の地震でも狭義の余震は発生します。

広義の余震はM8クラス以上の地震で本震と異なるメカニズムや連続しない断層でも本震や本震後の余効変動の影響で発生したと推測されるようなM7クラスまでの地震で、その活動がさらに狭義の余震を伴うために減衰曲線がステップ状に上昇します。

さらに今回の熊本地震ような連動型の地震の場合、本震自体が複数存在するためそれぞれの本震で狭義の余震が発生し、発生時期が異なり特性の異なる減衰曲線に沿った余震活動となるため、全体として見ると余震の減衰の経過が複雑になります。

前震については、まだ前震であることを知ることのできる決定的な手法はありません。本震が起きてはじめて、あの地震は前震だったと判るのが現状です。

一理あると思います。特に余震活動の中に別の大規模地震の前震が混在していたとしても分離できる可能性は極めて低いです。ただ、より大きな構造運動を考慮することで、次の大規模地震が起きないことを推測することは可能だと考えています。

地震発生前からの流れを読み取るのは重要なことだと思います。すぐには無理ですが、熊本地震について発生前の日毎震央分布図を作ってみたいと思います。

さんより提案をいただいていた「熊本地震発生前後の月毎震央分布図」ページを作成しました。発生前は日毎震央分布図では発生数が少なく傾向の変化が読みづらいので30日毎震央分布図としました。

TOP 日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★地震波・震源計算・震源球関連

基本は地震波の相対的に速度の速いP波(粗密波)と遅いS波(横波=進行方向に垂直の振幅の波)の到達時刻と地震波の速度に影響を与える地震波速度構造です。かなり難しいですが気象庁の解説ページです。

縦波(地震波のP波)と横波(地震波のS波)は固体の媒質中を伝わる波動の基本的な要素です。ろっとん さんサイトより 横波と縦波

非常に難しいですが、縦波・横波の発生には「応力伝播」がかかわっています。伝播方向に垂直に位置がずれた原子を元に戻そうという力が縦波を、伝播方向に横にずれた原子を元に戻そうとする力が横波を作り出します。

音波は気体の媒質中(例えば空気中)では縦波(疎密波)としてしか伝播しません。ろっとん さんサイトより 音波

音波は液体・固体の媒質中では縦波だけでなく横波も発生しますが液体中では非常に振幅が小さく特殊な観測でしかとらえられません。また固体中の媒質中では縦波・横波とも伝播しますが横波は空気中には伝播せず、固体中で発生する横波は「狭義の音」ではないと言えます。

地震波の原因となるのは断層のずれ(小さなクラック発生まで含む)、プレート境界のずれ(断層のずれの一種)、火山山体中で発生する火山ガスの急激な膨張(爆発)、火山山体中のクラックなどの狭い空間を満たす火山ガスや流体(主に熱水)の振動などがあります。

断層のずれの場合、スケールの大小はありますが拡がりのある面から発生するため複雑な応力伝播となり縦波だけでなく横波も発生しますが、火山の爆発やクラックの振動では応力伝播に強い指向性があり、縦波が卓越して横波がとらえられない場合もあります。

地殻中のクラックは脆性破壊によって形成され、水はそれを経路として上昇するわけです。海震についてはP波によるとされていますが、海中での疎密波は音波と同じ速度なのでご指摘のようにT波が海震を発生させていると言ったほうが良いですね。

水槽(風呂の水なども)や狭い水路などが大きな地震動で揺れるのはT波ではなくて、容器の揺れ自体が起こす波ですね。

山地では海抜0mより上に震源がある場合は少なくないですが、気象庁の震源カタログ(気象庁一元化震源含む)では震源深さ0より高いマイナスの震源は記録されていません。処理上は地表の海抜より高くなる場合除去、以下の場合は0に固定としていると思われます。

気象庁の火山の資料(火山活動解説資料など)では震源断面図で海抜0m以上の震源もプロットされています。

横ずれ断層型メカニズムについて震源球に説明を注記してみました。

この例の場合北東−南西方向に引っ張られ、北西−南東方向に押されていて、それぞれの軸から45度で分けられた領域がそれぞれ向かい合う引きの領域と押しの領域になります。引きの領域と押しの領域の間を節面と言い、どちらかがずれて断層面となります。

節面に平行な動きが引きの領域と押しの領域で逆になりそれが断層のずれになります。節面が交差する軸が天地方向の場合は横ずれ断層、軸が真横を向いていて引きの領域が天地方向の場合は逆断層、真横を向いていて押しの領域が天地方向の場合は逆断層になります。

気象庁の解説ページ

震源球で理解が難しいのは、球の下面を上から見ている状態(下半球投影)だということです。節面が交差する軸(中立軸)が球の中心を貫いて反対側に伸びているのを想像してそれを基に三次元で考える必要があります。

防災科研のこの図が判りやすいかもしれません。

みかんを2つに割る場合、普通は真ん中に左右の手の爪をたてて引っ張りますよね。そのような破壊の仕方は通常の地震ではありえません。たとえば、火山の爆発地震の場合に近い現象になります。爆発地震のような場合は全方向に引き(押しの場合もある)となり、節面は存在しません。

断層−応力−歪−破壊の関係は基礎的なところから考えないと理解が難しいと思います。私もツイートで説得力のある説明ができるレベルにないので、判りやすい(ちょっと疑問)サイトを紹介します。

坂口有人さんの「四万十帯に便利」です。少し古いですが、この関係は陳腐化する情報ではないので、良いでしょう。ポイントとなる項目のリンクを列記します。

(1)ストレスとは何か

(2)2つの応力

(3)応力集中と破壊

(4)剪断強度と粘着力

(5)破壊実験

(6)固着すべりの実験

(7)脆性破壊と塑性変形

たぶんここまで読まれても納得できないと思います。飛ばした項目も多いですが、さらに理解が困難になる可能性があるのでお勧めはしません(ただし他には面白い記事が盛りだくさんです)。また、さらに理解に役立つ情報が見つかった時はご紹介します。

長 尚さんのサイトの「地震断層」ページ に重要なポイントとなる解説がありましたので引用します。

(1)一般に、逆、正、横ずれ断層を説明する際に、考えている鉛直面にはせん断応力は作用していないという主応力面が仮定されているが、実際の岩盤では主応力面は傾く。したがって単純に逆断層、正断層、横ずれ断層が生じるのではない。横ずれ断層が逆断層もしくは正断層を伴って同時に起きる場合が多い。

(2)地震断層の説明に使われている応力場は、実際の応力が圧縮か、引張かという絶対的な意味を持つ応力場(通常は「圧縮応力場」)ではなく、断層運動を起す相対的な意味での差応力で見た「圧縮応力場」とか「引張応力場」である 。特に正断層は実際にも引張応力状態で発生すると誤解されている。

(3)一般に横ずれ断層はすれ違う応力(せん断応力)で起きると説明されるので、逆、正断層ではそうでないような印象を与えている。しかし、逆、正断層の断層面はせん断応力(すれ違う応力)によるずれ破壊なのである。横ずれ断層だけがすれ違う応力で発生するのではない。

震源球マップは作成可能です。熊本地震についてF-net発震機構解(メカニズム解)を使用して現時点で作成してみました。黒線が活断層です。

グレーの色塗りの部分と十字がずれていることですね。白とグレーの境界は押し引きの境界、十字の線は断層面解(節面)をあらわしていて、このずれを数値化したものが非ダブルカップル成分比で、このずれが大きい場合、複雑な断層運動や火山活動の関与が考えられます。

震源の深さについては逆で、浅いほど長周期の表面波が卓越しやすくなります。二つ目は震源域のひろがりが広いほど=規模が大きいほど長周期の震動が含まれます。ここまでは気象庁のこちらのページが判りやすいです。

耐震構造・制振構造・免震構造の3タイプがあってそれぞれメリット・デメリットがありますね。

それぞれの特徴をまとめたページ

断層のメカニズムには関係なく、断層が存在する地層が柔らかいほどゆっくりとした破壊になりやすく、極端な場合は断層を形成せず地層がたわんで終わる「撓曲(とうきょく)」となります。

長周期地震動の主成分は表面波なので進行方向に直交する平面内での振動です。木造低層建築物の場合、P波=疎密波にも敏感ですが体感的には恐怖感を与えても建築物にダメージを与えることはないです。

ただ、キラーパルス周波数帯のS波が下方から進入する場合、強い縦揺れを感じるとともに建築物へのダメージも大きくなります。また、揺れの方向が急激に変化する場合、ご指摘のような回転が加わります。現状は回転については十分検討されていないと思います。

こんばんは。すべりは節面(断層面)に対してかかる力の向きの差です。数字的には差が同じならばどちらが動いても良いわけです。断層面の破壊を見るときは大きな構造は無視したほうが良いです。

おはようございます。断層のメカニズムの話題とは別ですね。地震発生予測についてはそこまで考慮して行われている方はおられると思いますよ。この件については私はあまり有用な資料は持ち合わせていないです。ごめんなさい。

求めておられる情報とは異なると思いますが、内陸地震についてはこのような試みが行われています。「内陸地震の発生過程の解明」

ひとつ忘れていました。かえって判りずらい気もするのですが・・・

気象庁サイトより「発震機構解の図と断層面の関係を、模型を作って考える」

ポイントは震源球の下半球を平面に投影(下面投影)したものを上から見ているというところです。

判りずらい原因はここにあると思います。

TOP 日本列島の地殻変動トレンド プレートテクトニクス・プルームテクトニクス関連 能勢町付近の地震活動関連 4月1日 三重県南東沖地震関連 2016年 熊本地震関連 地震波・震源計算・震源球関連 地震波・震源計算・震源球関連 火山関連

★火山関連

日常生活の中で生じる放電現象としての静電気は影響範囲が近距離(数mm以内程度)なので、静電気として飛んでくることは無いのですが、火山灰や砂塵嵐が強風によってぶつかって摩擦で静電気が生じる事はあります。ただし、かなりの空気中濃度が必要です。

火山灰や砂塵中では常に粒子同士が衝突して帯電粒子が発生して静電気を運んでいるとも言えそうですね。

こんばんは。赤外熱映像装置で定期的に計測監視されている火山はたくさんあります。気象庁 火山活動解説資料のページの下のほうに毎月の火山毎の活動解説資料がありますので、気になる火山を見てみて下さい。

通常は各資料の2ページ目の活動経過図の中に「火口温度」のグラフがあります。そして火山性地震の増加や火山性微動の発生がとらえられた場合に、火山の状況に関する解説情報の発表状況のページに記述されたり、

火山活動解説資料のページの臨時に発表する資料で映像が公開されます。秋田駒ヶ岳の例

夜間ならばドローンで連続撮影をして画像の比較暗合成で噴煙をある程度キャンセルできるかもしれません。箱根山大涌谷の地上写真で鈴木雄介さんが行った例

私も阿蘇山中岳第一火口の京大火口カメラ画像を使用してスタック合成で噴煙のキャンセルを試みたことがあります。こんな感じです。

おはようございます。阿蘇山中岳第一火口は2014年8月30日の噴火で噴火警戒レベルが2(火口周辺規制)に引き上げられて以降「火口から概ね1km以内の立入禁止」が継続しています。

2014年8月30日から2016年4月20日までの間に2015年9月14日には小規模な爆発的な噴火が発生して噴火警戒レベルが3(入山規制)に引き上げられましたが、2015年11月24日にはレベル2(火口周辺規制)に引き下げられました。

噴火警報、噴火予報の発表状況 阿蘇山 阿蘇山の噴火警戒レベル

阿蘇山中岳第一火口は周辺に遊歩道も整備されており(現在は火山灰や噴石で覆われています)、噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)の時は火口内に立ち入らなければ火口内を眺めることもできます。

2008年7月12日に訪れた時の阿蘇山中岳第一火口です。

阿蘇山中岳第一火口は火山活動が落ち着いているときにはこのように水色の湯だまりが安定して見られますが、火山活動が活発化すると2013年12月頃〜2015年5月頃のように干上がってしまいます。現在は少しずつ湯だまりが戻っている状況と推測されます。

阿蘇山中岳火口群の遊歩道から見た風景です。2008年7月12日撮影

湯だまりの水色(エメラルドグリーンだそうです)は上昇してきた熱水に含まれる二価の鉄イオンによるものだそうです。ご指摘のように火山活動の活発化で熱水に硫化水素が作用して硫化鉄による灰色や水酸化鉄による褐色になることがあり、色の変化も注目されます。

例えば、今は溶岩で埋まって無くなってしまった霧島山新燃岳の火口湖は2010年の噴火前、2009年にエメラルドグリーンから茶褐色に変色しました。とんきろ さんのブログより

なるほど、その視点では見たことがありませんでした。ただし、現在の阿蘇山は大火砕流を何度も発生させて巨大なカルデラを形成した時期と違って、深部からマグマが大量に上昇する状態にはないと考えられます。

橘湾で噴火が発生する可能性がほとんど無いと考えられます(現在の上昇経路での上昇が繰り返される限り)。特に津波を起こす規模の噴火の可能性は限りなくゼロに近いです。

一方、島原湾側はご指摘のように眉山は依然として不安定なので、津波を発生させるような崩壊が再び起こる可能性は否定できないですね。

島原市水無大橋付近から見た眉山。2008年7月13日撮影

橘湾での地震活動を調べて感じた疑問がこの論文で解消しました。「精度の良い震源分布から推定した1990-94年普賢岳噴火活動のマグマ上昇経路(馬越ほか・1994)」

はい、1991年〜1995年の噴火で形成された溶岩ドームが平成新山です。九州地方整備局 雲仙復興事務所のサイトに噴火前後の比較のGIFアニメがありました。こちらです。

はい、溶岩には主に二酸化珪素(石英=ガラス質)の含有量によって幅広い性質と温度の違いがあります。この画像が判りやすいです。マグマの成分の違い。

産総研 日本の活断層サイトの阿蘇山地質図です。凡例。カルデラ形成後の中央火口丘群の活動で数多くの溶岩流が流出しています。

現在活動している中岳からの溶岩流の流出は有史以降には記録がありません。阿蘇山は深部からのマグマ供給が絶たれていると推測される状態なのでマグマ溜りに残っているマグマを使い切りつつある段階なのかもしれません。

こんばんは。今発見したのですが九州大学の「雲仙普賢岳の噴火とその背景」というサイト 非常によくまとまっていて参考になります。

特に付録2の「雲仙火山の火道掘削」 は是非見てほしいです。

上段の棒グラフの赤線は阿蘇山中岳第一火口での噴火の日継続時間で連続噴火期には塗りつぶし状態になっています。噴火活動中は少なく噴火休止期に多くなる傾向が見られます。※2016/10/9注)グラフは最新更新

これは深部からの流体が浅部まで連続的に存在している時には深部低周波地震の発生が抑制され、噴火期間には断続的に深部流体が上昇し深部低周波地震の発生につながっていることを示唆していると考えています。

また、中段・下段は阿蘇山をはさんで西南西−東北東方向に配置されている電子基準点の長陽と阿蘇の基線長について2004年11月22日〜2011年3月10日を基準とした変動です。2012年頃から伸張偏位が継続していました。

判りずらい表現になってしまいました。「噴火期間」は「噴火期と噴火期の間の期間」に読み替えて下さい。

西之島で大陸地殻が話題になりましたが、火山弧で大陸地殻と組成が同じ地殻が形成されても大陸が形成されるわけではありません。それは大陸地殻の材料にはなりますが、大陸はスーパーコールドプルームが島弧を引き寄せる大規模な衝突で形成されると考えます。

高温低圧と低温高圧の環境については高温低圧は火山弧のマグマが形成した地殻上部、低温高圧についてはプレート沈み込み境界の上盤側地殻下部で、水面下か陸上かではありません。前者がマグマによる変成、後者が圧力による変成です。

西之島の記事はこちらにあります。JAMSTECニュース「西之島の不思議:大陸の出現か?(2014年6月12日発表)」

おはようございます。私も同じ事を考えていました。西之島の1973年〜74年の噴火で噴出したのは玄武岩質溶岩だと記憶していたので。しかし調べたところ、1973年〜74年溶岩もそれ以前の噴火による溶岩も安山岩質溶岩でした。

産総研 第四紀火山データベースより 西之島の地質。1973年〜74年噴出物、1973年〜74年噴火前の噴出物。

それから、安山岩質溶岩が流動的な溶岩流を形成するというのも意外でした。とはいうものの流出してすぐには水のように流れる玄武岩質溶岩の溶岩流と比べると粘性が高く緩やかな流れです。

YouTubeより 玄武岩質溶岩 キラウエア火山プウオオ火口の溶岩流(音声大注意)、安山岩質溶岩 西之島の溶岩流(熱赤外画像)

マグマの粘性を決めるのは二酸化ケイ素の含有率だけでなく、温度は重要な要素ですね。玄武岩質溶岩の溶岩流でも長い流れの端部では温度が下がってこのようにゆっくり移動します。

西之島の映像は熱をとらえる波長で撮影しているので熱い溶岩は明るく写りますが、昼間に目でみてもほぼ黒に近い赤です。これは同じ安山岩質溶岩の桜島の溶岩流でも同じで、真黒な壁がじわじわとせまってくる感じだったそうです。

これに対して玄武岩質溶岩は流出してすぐは昼間でもはっきり赤く見え、サラサラと流れます。先ほどの映像は冷えた端部なので黒くザラついた状態ですが表面だけで、内部は赤く流動的なままの場合があります。

玄武岩質溶岩の溶岩流端部の映像は目の前まで接近して撮影した映像です。山のスケールではなく数メートルの厚さ、幅数10メートル程度です。玄武岩質溶岩は粘性が低く流動的なので、出口は小さな数メートルの穴からでも長大な何キロも流れることもあります。

昼間の溶岩流の違いはこんな感じです。西之島の昼間の安山岩質溶岩の溶岩流(海上保安庁)、

キラウエア火山の昼間の玄武岩質溶岩の溶岩流

おはようございます。基本はマグマ溜りが深いほど地上に噴出するまでに時間がかかるので、温度の低下が進み鉱物になって沈殿する分の残りのマグマの二酸化ケイ素濃度が高くなって粘性の高いマグマになるという作用です。

マグマ溜りが直下に形成される中央海嶺では玄武岩質、プレート沈み込みに伴って形成されるマグマは地殻の状態によってマグマ溜りの深さや上昇しやすさが異なるために安山岩質〜デイサイト質〜流紋岩質と多様なマグマが形成されます。

なお、富士山の1707年の宝永噴火では玄武岩質・安山岩質・デイサイト質の3種類の噴出物が混在していましたが、この噴火は安山岩質〜デイサイト質のマグマ溜りに深部から急速に上昇してきた玄武岩質マグマが作用して発生したと推測されています。

富士山の場合は玄武岩質マグマは北西〜南東に山体を切る開口割れ目列の地下に上昇経路があると推測されます。宝永噴火の場合、玄武岩質マグマの上昇経路の途中に古いマグマ溜りがあったために起きた混合と推測されます。

このマグマ溜りは約5000年前まで活動していた古富士火山のマグマ溜りかもしれません。

この地図は富士山の山体の一部を拡大したものですが、赤線にはさまれた薄赤に塗った範囲で割れ目噴火が起こり、玄武岩質溶岩が噴出します。このような噴火はマグマ溜りを形成せずに起こることを示唆しています。

西之島については、伊豆諸島から続く七島−硫黄島海嶺に沿って点在する多くの火山島の一つで図に名称を示した島や海山は活火山として登録されている火山で、それぞれの地下にマグマ溜りが存在すると推測されます。

また、島や海山の名称を赤四角で囲んだものはデータベースに噴火が記録されている火山で、水色で丸付文字の玄・安・デは火山体がそれぞれ玄武岩、安山岩、デイサイトで構成されている(複数が多い)ことを示し、特殊な岩質の場合括弧付の水色文字で記しています。

小笠原諸島は古い火山弧で背弧海盆の小笠原トラフの形成に伴い東に突出して弧状になっています。これによって隆起傾向の変動を受けています。小笠原諸島には玄武岩〜安山岩〜デイサイトと多様な岩石で構成されています。西之島はずっと新しい時代の火山です。

マグマ溜りの冷却はとてもゆっくり進みます。活発な火山の場合はどんどん入れ替わって成分の変化は少ないと考えられますが、冷える程度の異なるマグマ溜りがいくつも存在するような領域ではそこを通って上昇するマグマは色々な特徴を持つ可能性がありそうです。

地下深くのマグマ溜りが数100万年〜数1000万年かかってゆっくりと冷えると深成岩体になります。ここは大きな鉱物の結晶の宝庫です。たとえばペグマタイトがあります。

中央海嶺の下のマグマ溜りは海洋プレートの隙間を埋めるように上昇したマントルの上部が部分溶解して形成されるのでマグマ溜りの上端は海嶺軸の地下2km前後と非常に浅いところにあります。

これに対してプレート沈み込み境界の深さ100km〜200kmでの脱水から始まって上昇しながらできるマグマは深さの異なる物性境界となっている少なくとも3箇所で形成されると考えられます。

最初が上部マントルの流動性の高いマントルとプレートの最下部を構成する固いマントルの間、次にプレートの固いマントルと下部地殻の間、最後に下部地殻と上部地殻の間で、地表に噴出するまでにはより浅いところにマグマ溜りが形成されることも多いです。

なお、マグマ溜りでは形成された時点では周囲と平衡状態なので上がって来た経路(網状に入り組んだ亀裂を上昇するため穴にはなりません)を下がってはゆきません。

おはようございます。そうですね。熱水やガスはマグマより自由度が大きいので水平方向へのひろがりも多く大きくなりますね。

詳しい事は知らないのですが、単純に考えると、より融点の高い物質が混ざると高くなりそうですが、逆に融点の低い物質の融点より下がってしまうそうです。分子構造のレベルの現象なのですね。

マグマ溜りからのマグマの供給が止まれば噴火は止まります。マグマ溜りからの供給を止めるにはさらに深部からの供給が止まれば止まります。マグマ溜りからマグマが無くなる必要はなく、平衡状態になりかつ脱ガスのような噴火を誘発する現象が止まればよいのです。

雲仙普賢岳のマグマは火道については例の掘削で地下水の影響でスムーズに冷やれて固結することが分かっています。なので、1990年〜95年のような継続的で大量の溶岩を噴出するような噴火はマグマ溜りからの供給が冷えるより速く大規模だったと言えます。

地上に噴出した溶岩(せいぜい火道上部まで)については地上の大規模な気候の変化が冷え方に影響する可能性はあると思いますが、火道の深いところからマグマ溜りまでは影響しません。

沈み込み帯で脱水が起こるのは100km〜200kmの非常に深いところで、水がマントルの高温部でマントルの部分融解を起こしてマグマの元になるメルトが形成されるのも100km前後と深いところです。地殻に存在する水がマグマの元になることはありません。

火道のマグマの地下水による冷却については日本では火道掘削が行われた雲仙岳の例しか知られていません。他の火山でも同様の作用はあると思いますし、噴火活動とのつながりも大きいと思います。

火山付近で発生する深部低周波地震はスロースリップに伴うものではなく、マグマや熱水の移動(上昇)に伴って発生し、メカニズムは一定でなく、移動に伴う不均質な状態の上昇経路に生じるご指摘の引っ張りや体積変化、共鳴など多様な原因が推測されています。

地震・火山関連メニュー