GNSS座標変動

地震・火山関連メニュー

(2015.11.14改・12.6追記・2016.1.20改・3.17改・2018.2.12改)

国土地理院の最新の地殻変動ページより電子基準点座標データの「DEW・DNS・DH」を使用し、変動ベクトル図及びグラフを作成しています。更新時には最終データでオフセットを補正して接合し、連続したデータを使用しています。基準とした期間の変動トレンドに対する座標のずれ(基準直線回帰式に対するO-C)を「偏位」と表示しています。最新の地殻変動ページの更新が遅れる場合はFTPページより日々の座標値最終解(F3)をDEW・DNS・DHに変換して使用します。通常、最終解は毎週月曜、最新の地殻変動は毎週火曜に2週間前までのデータが更新(最短で14日、現状は17日前)されるため、2日前までのデータが公表されている日々の座標値速報解(R3)についても接合処理を随時(通常週1回の更新時)行っています。

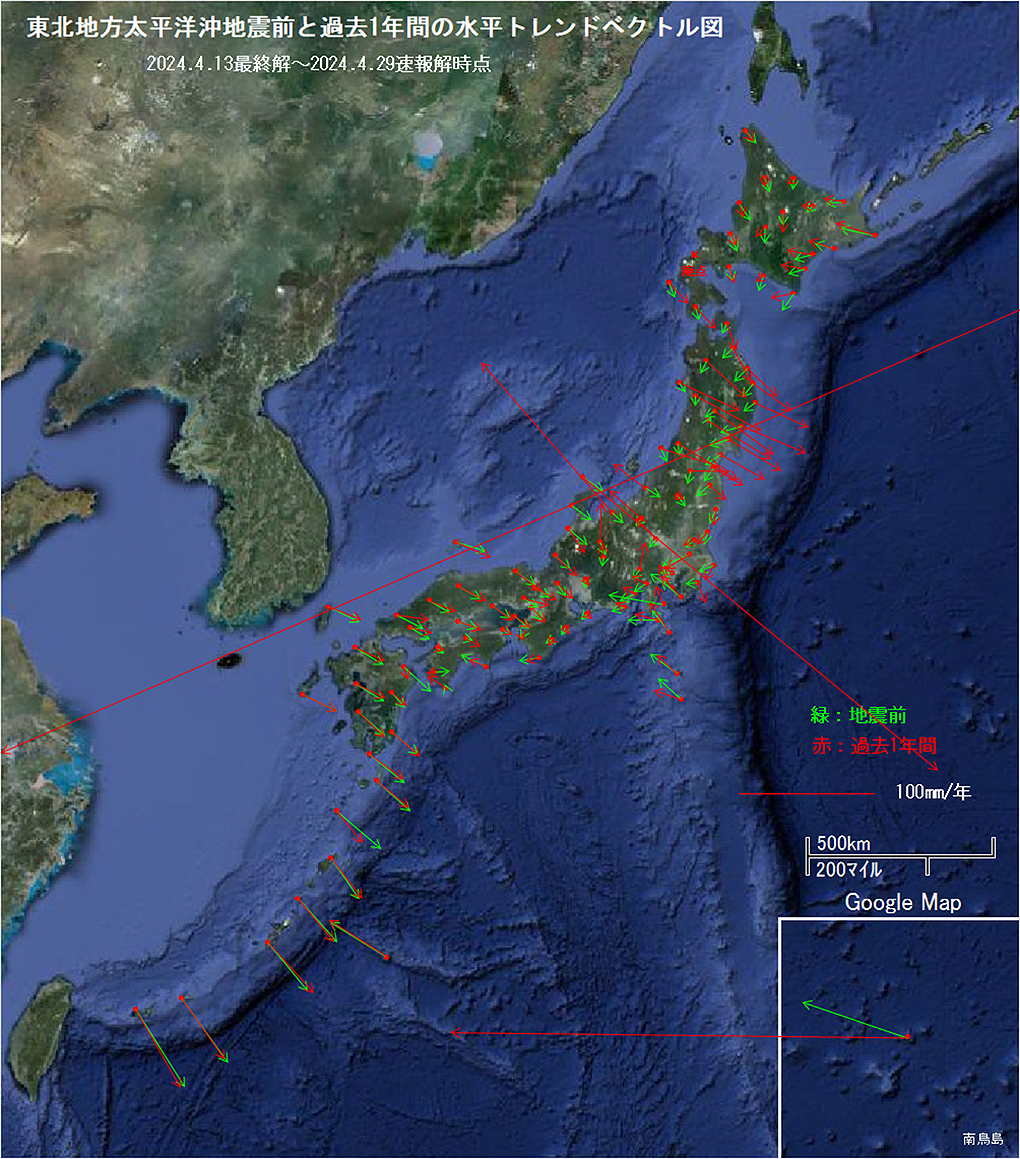

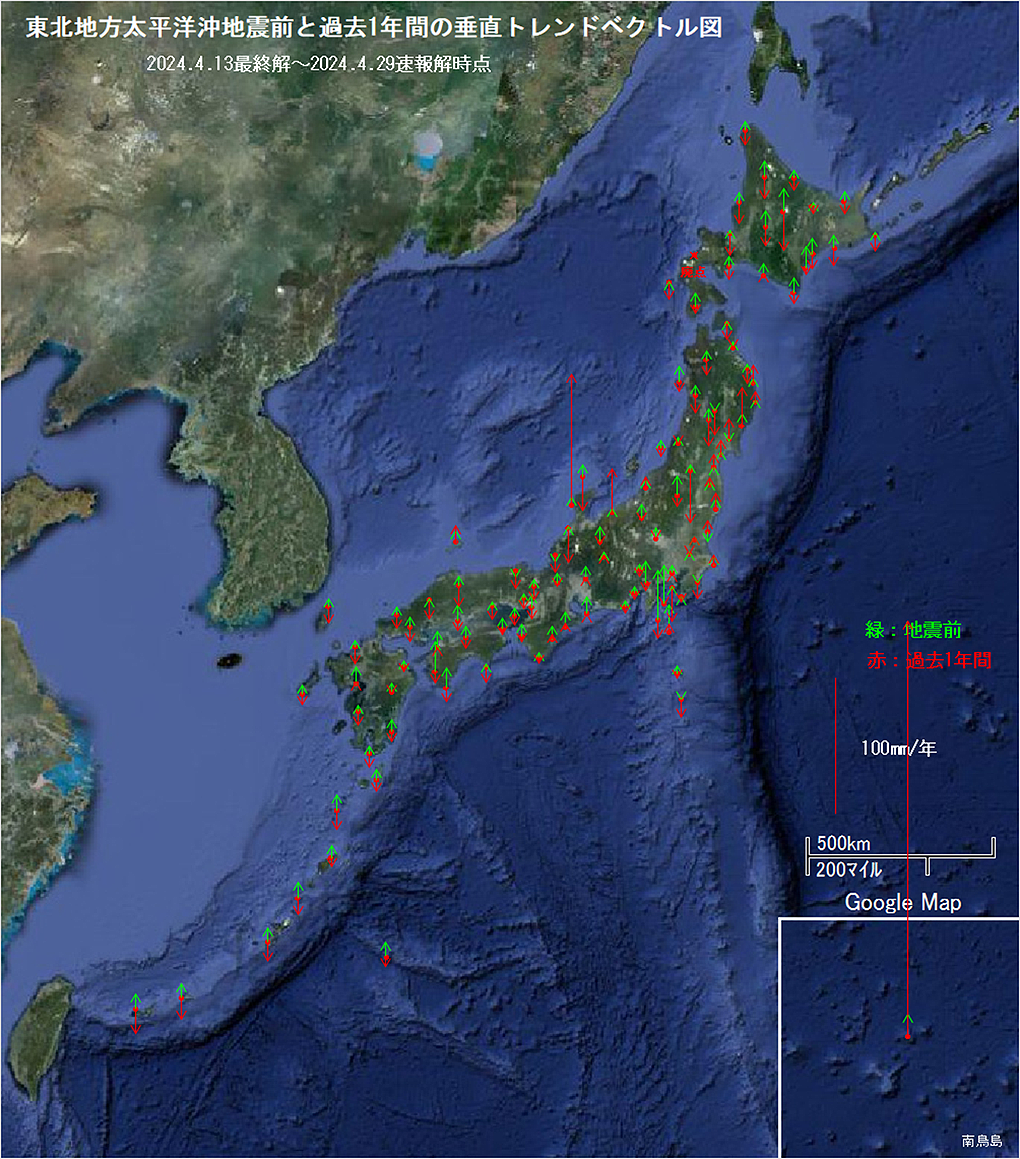

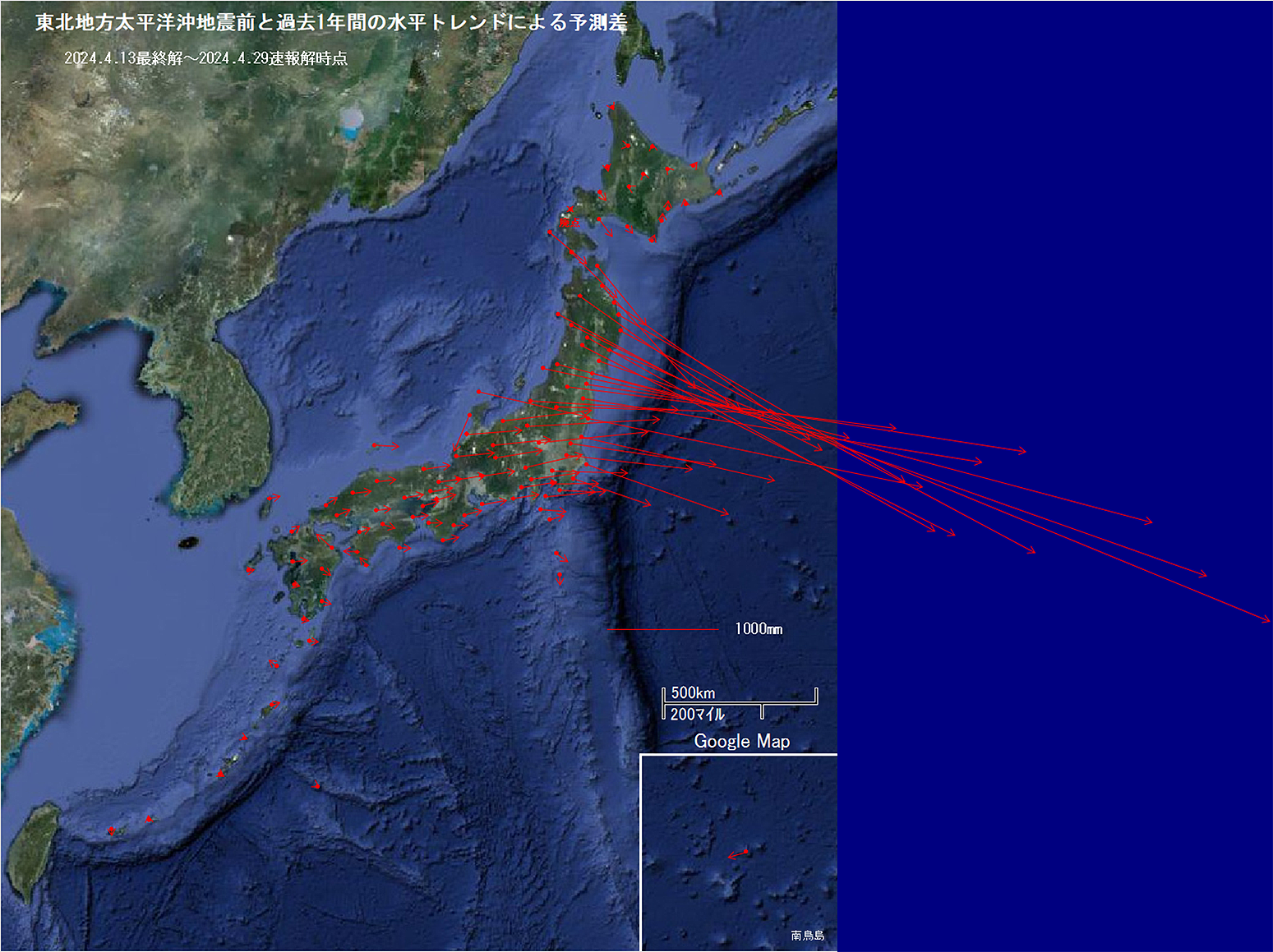

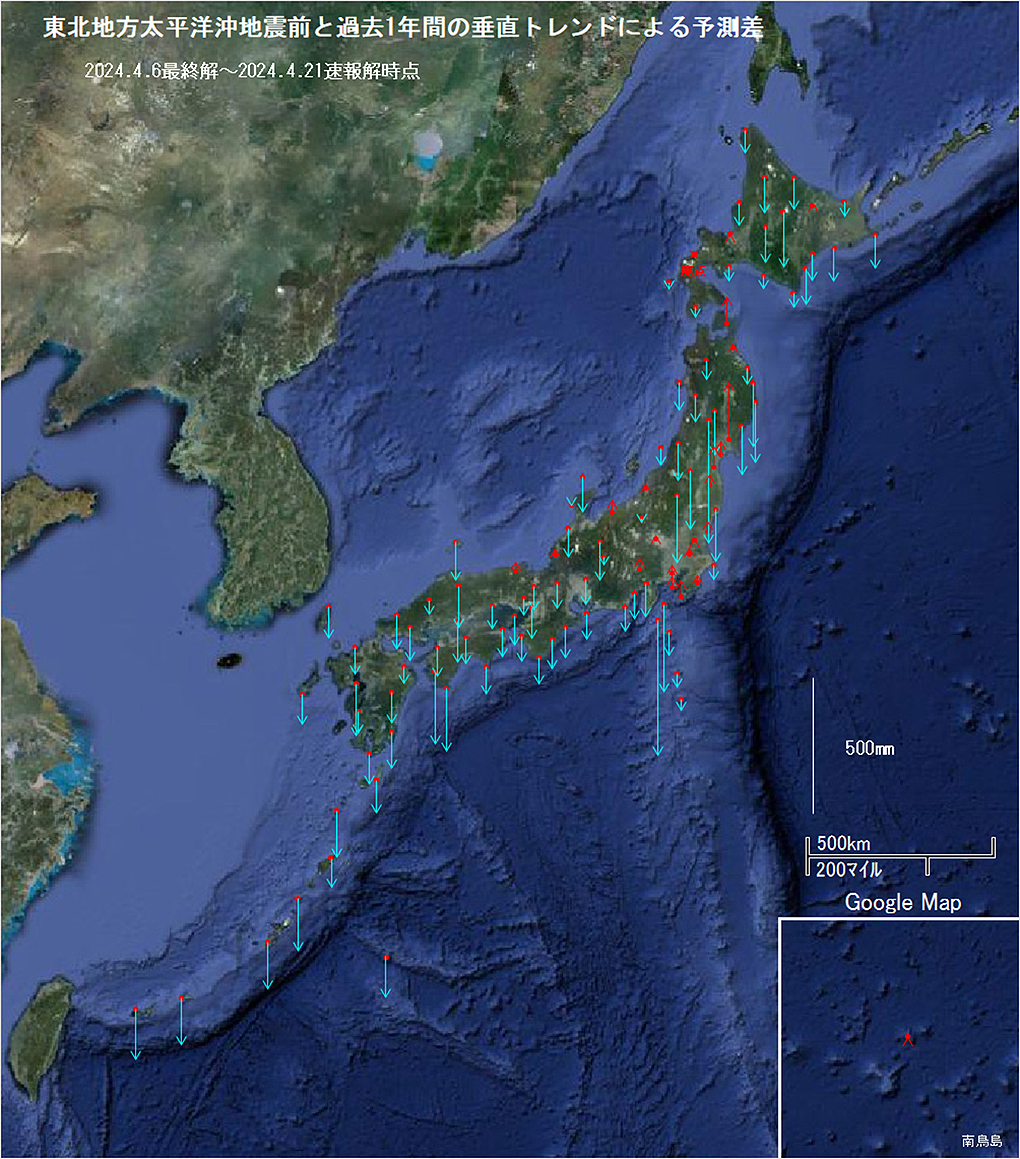

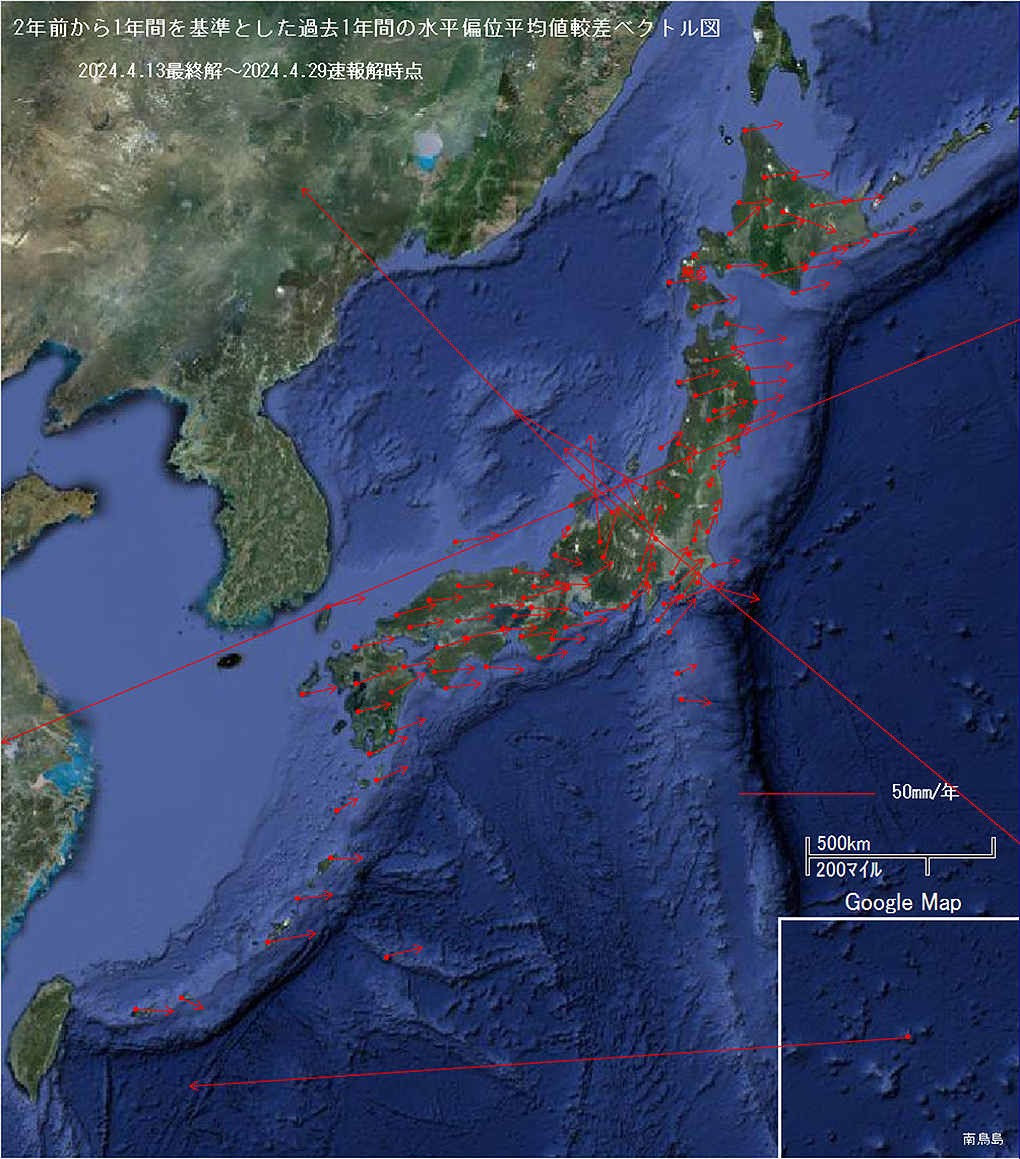

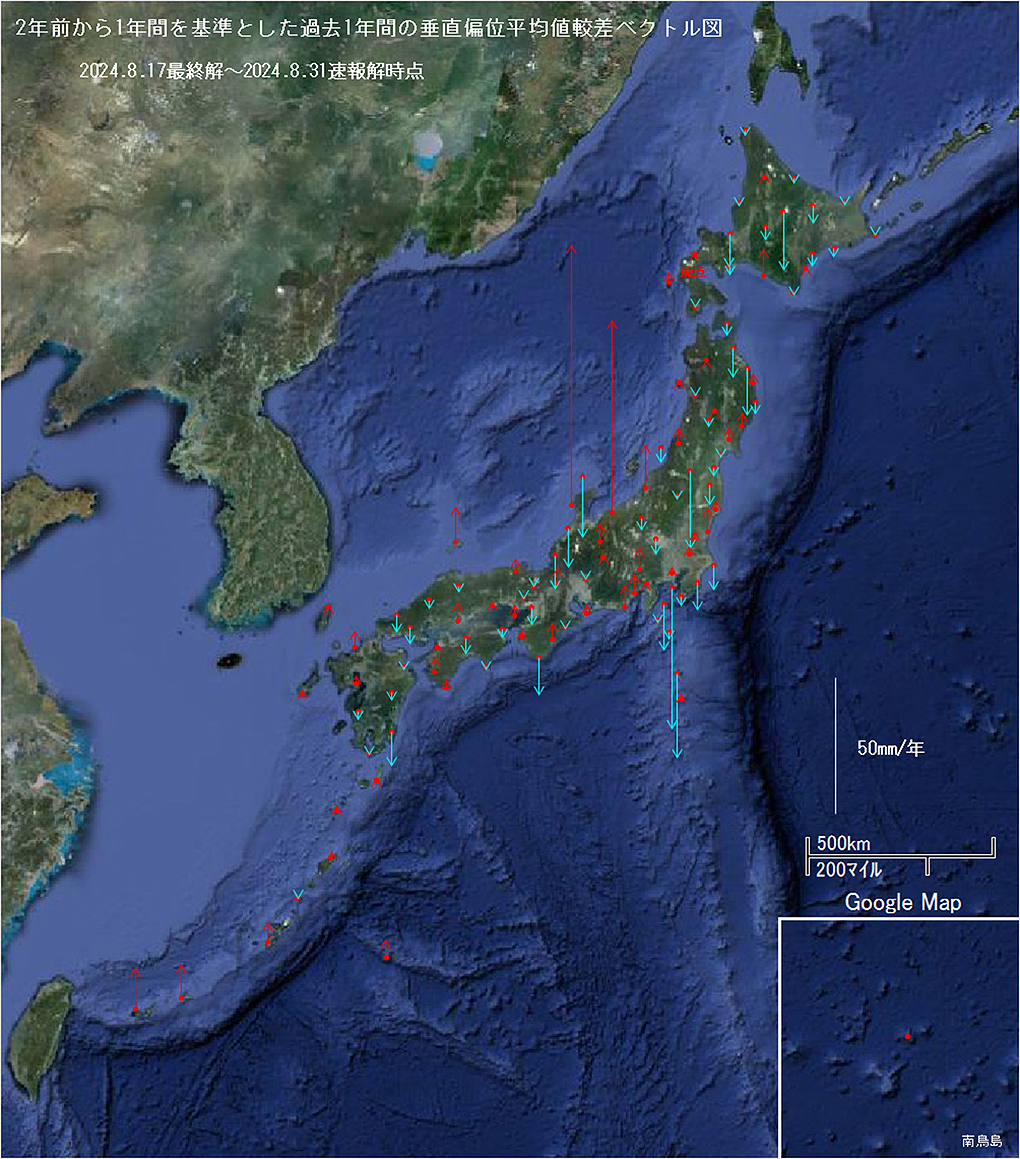

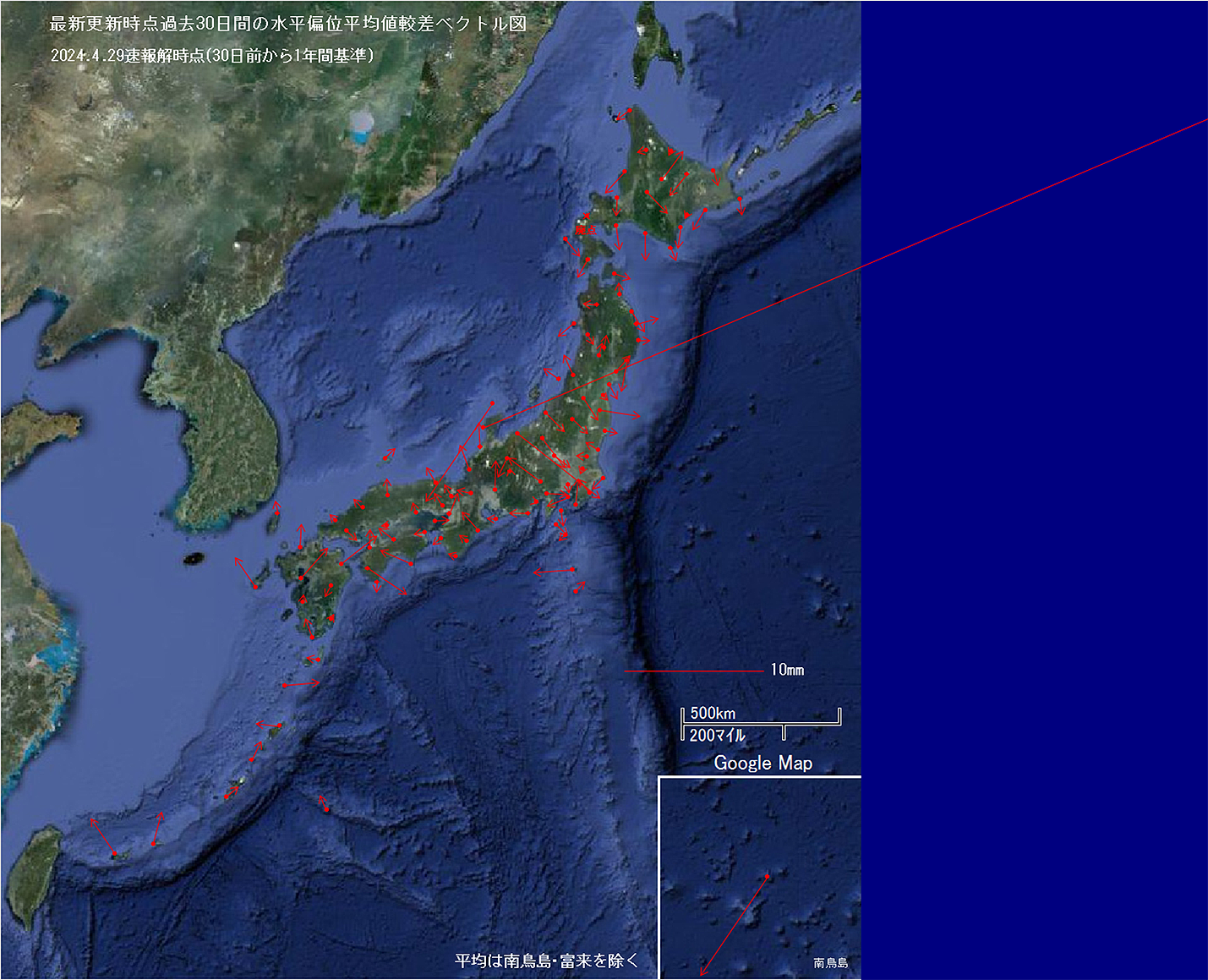

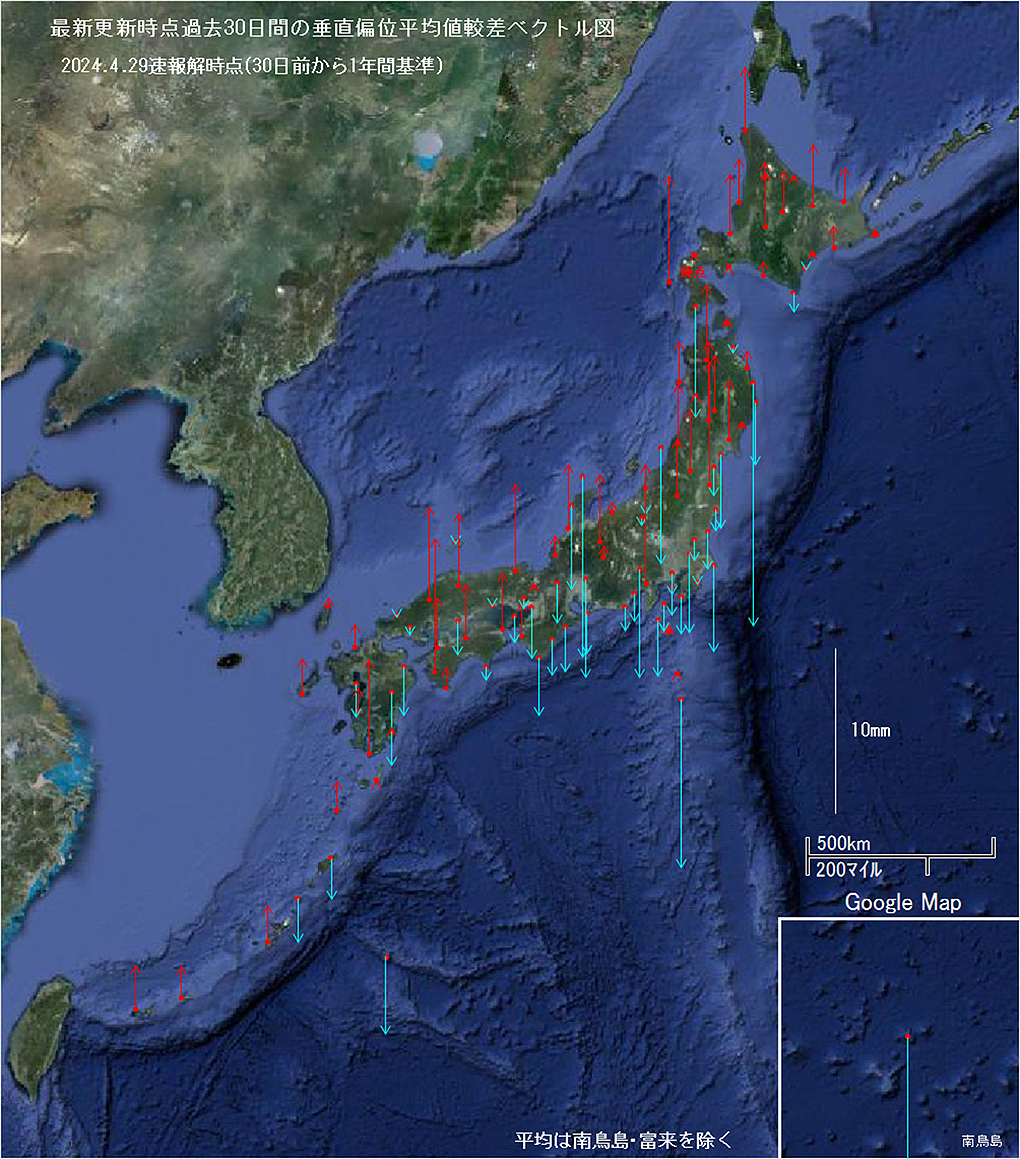

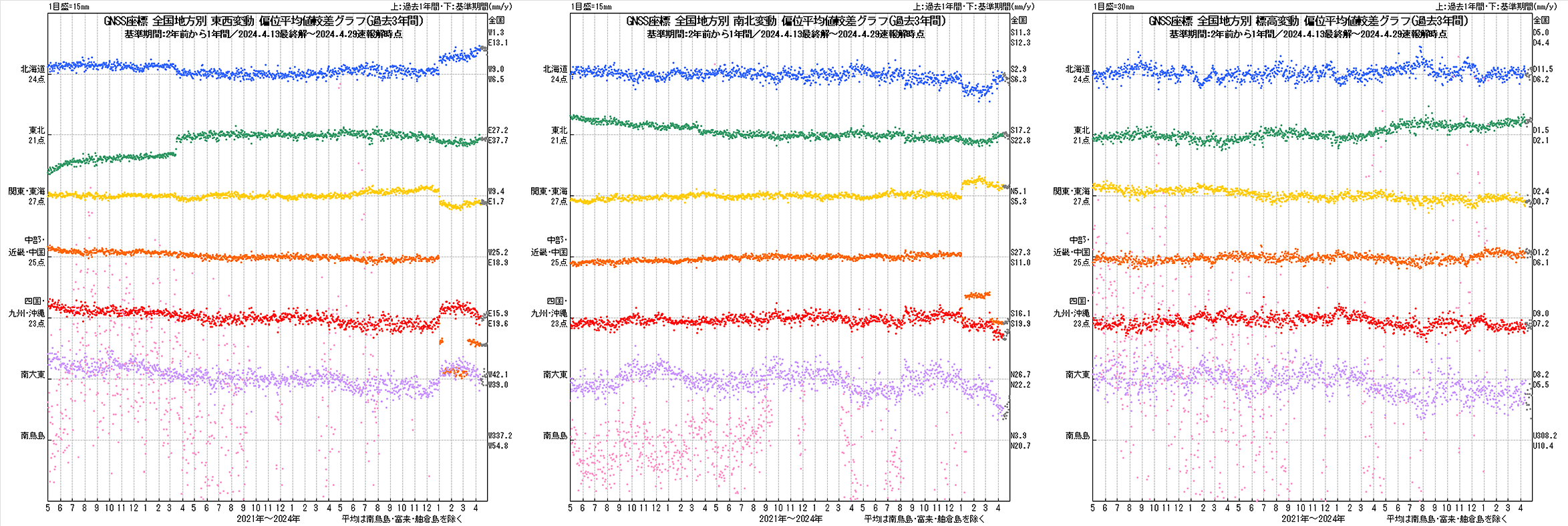

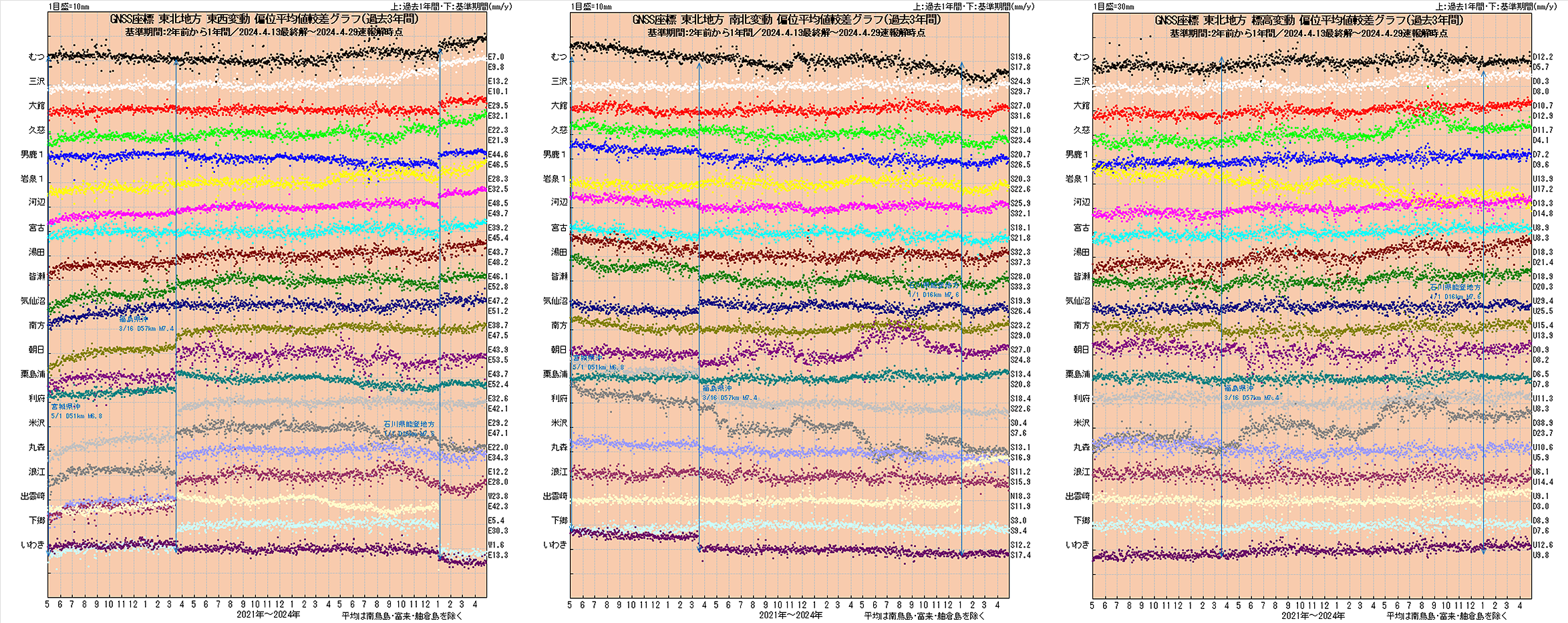

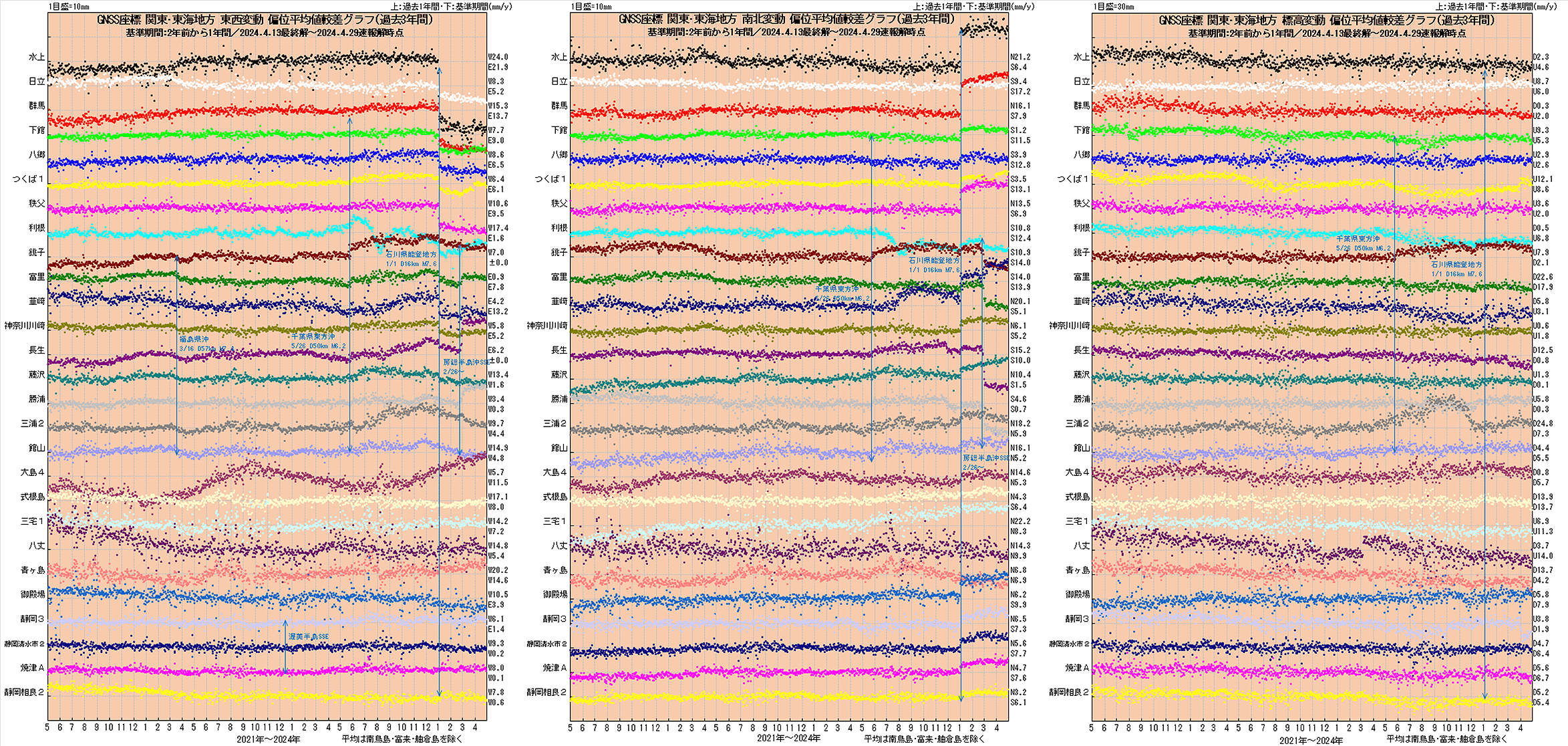

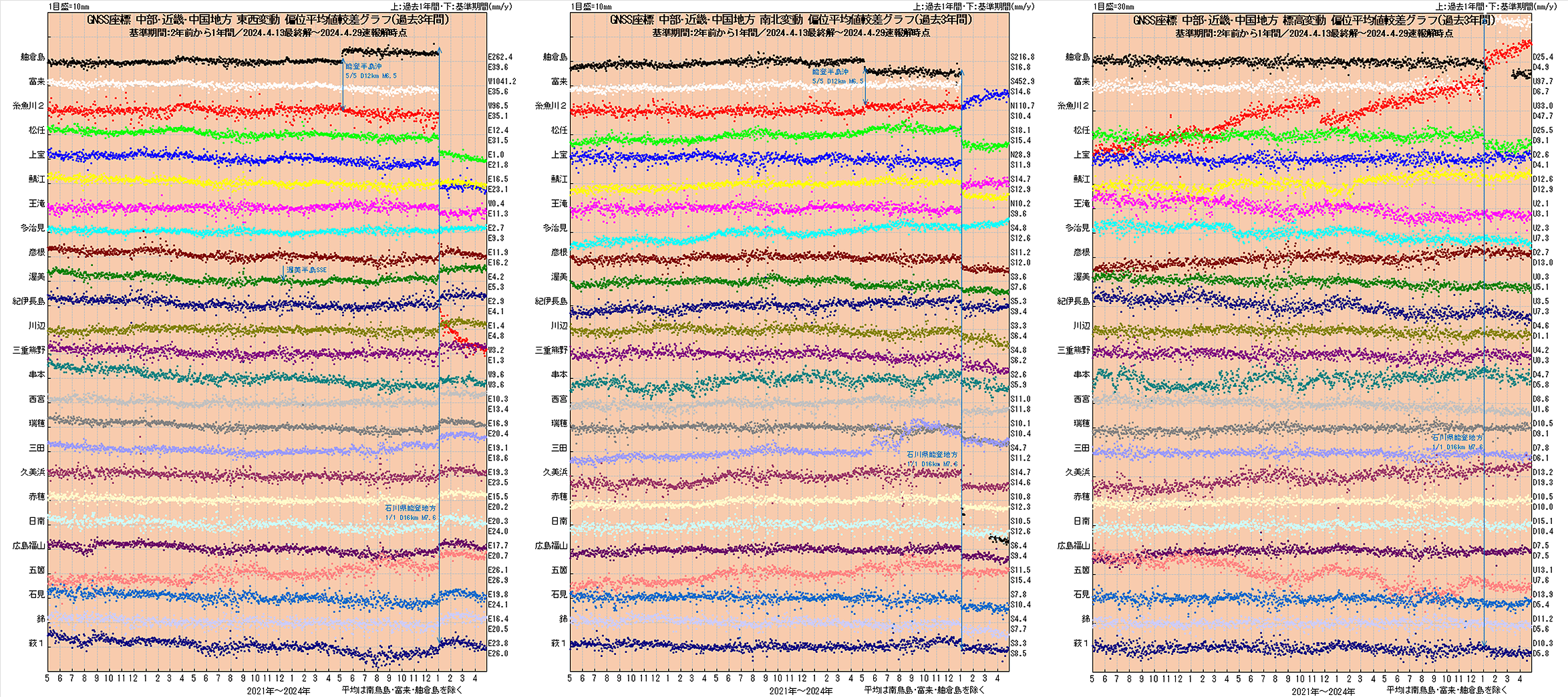

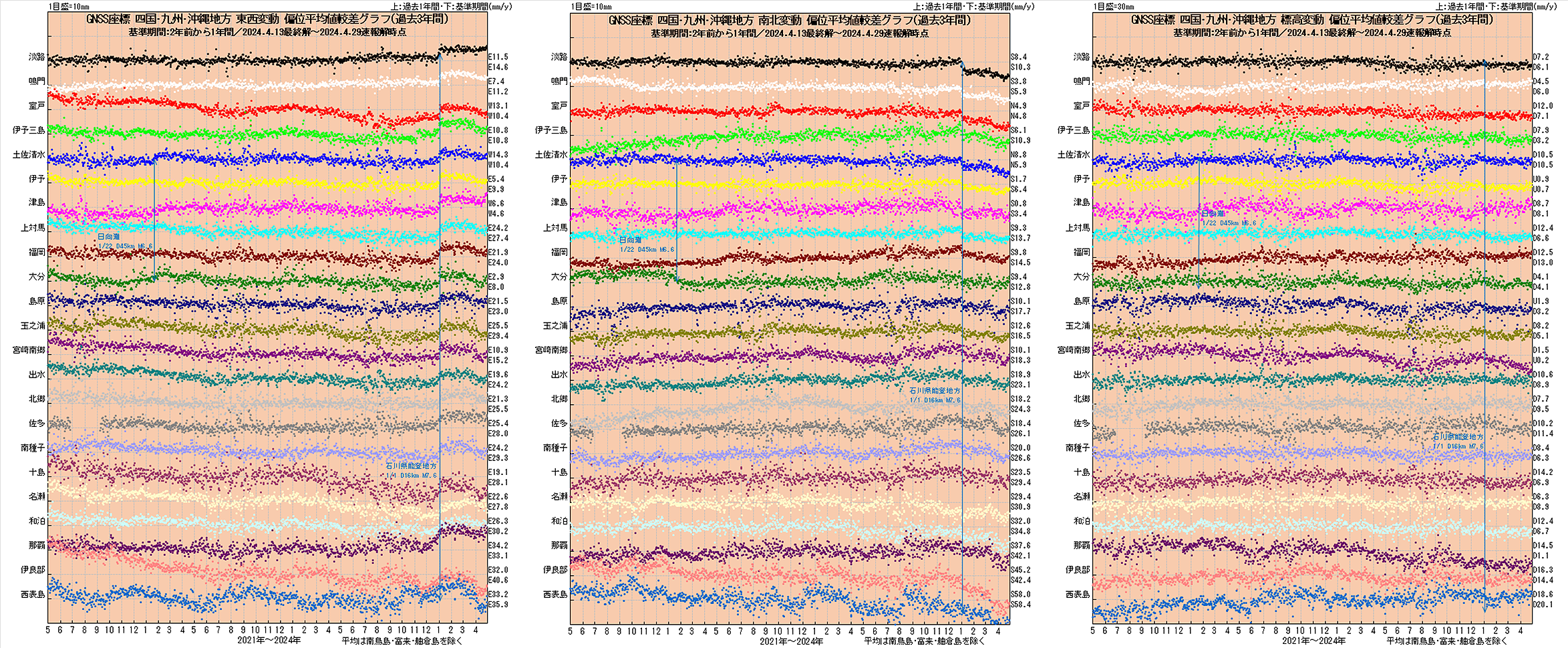

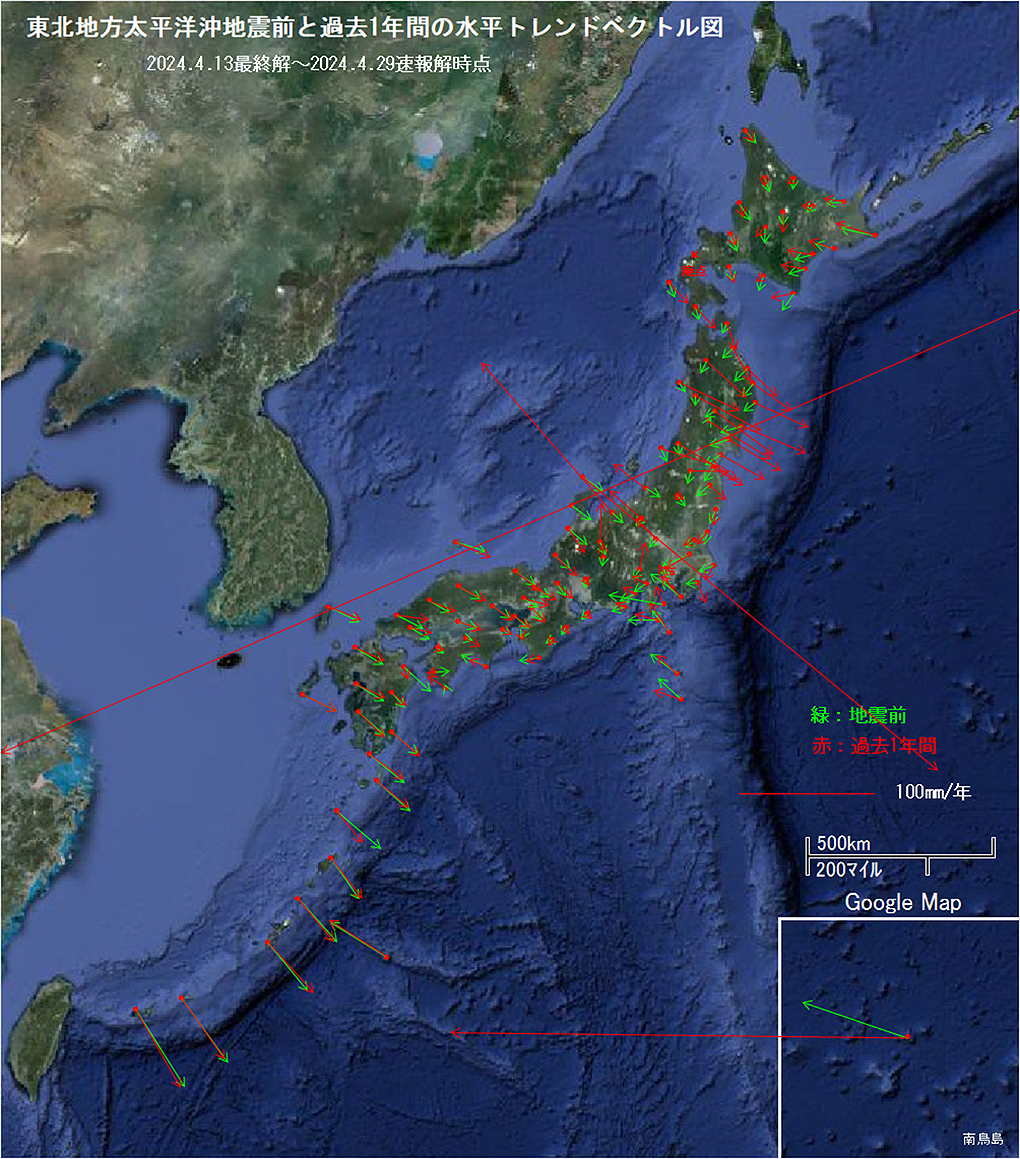

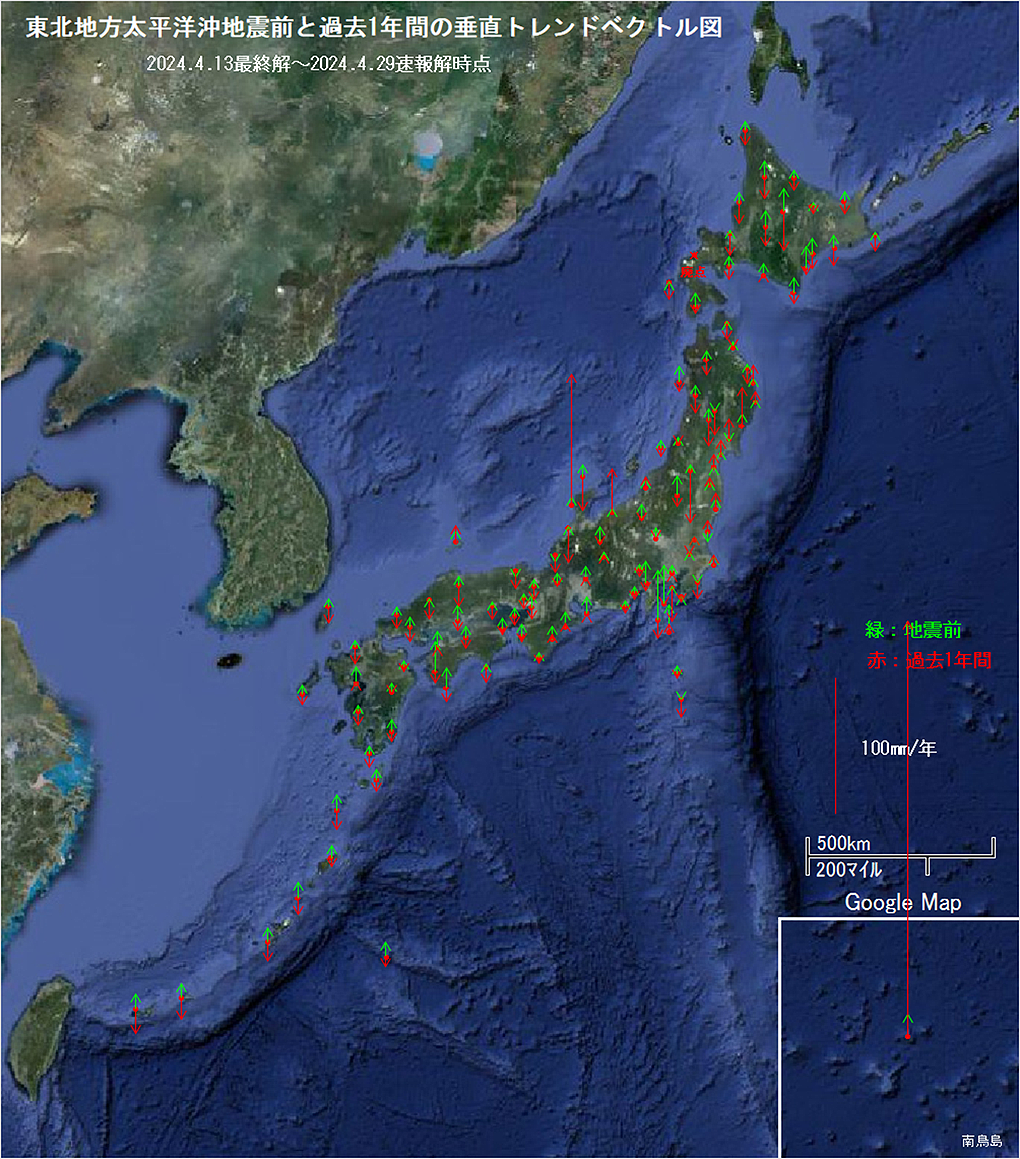

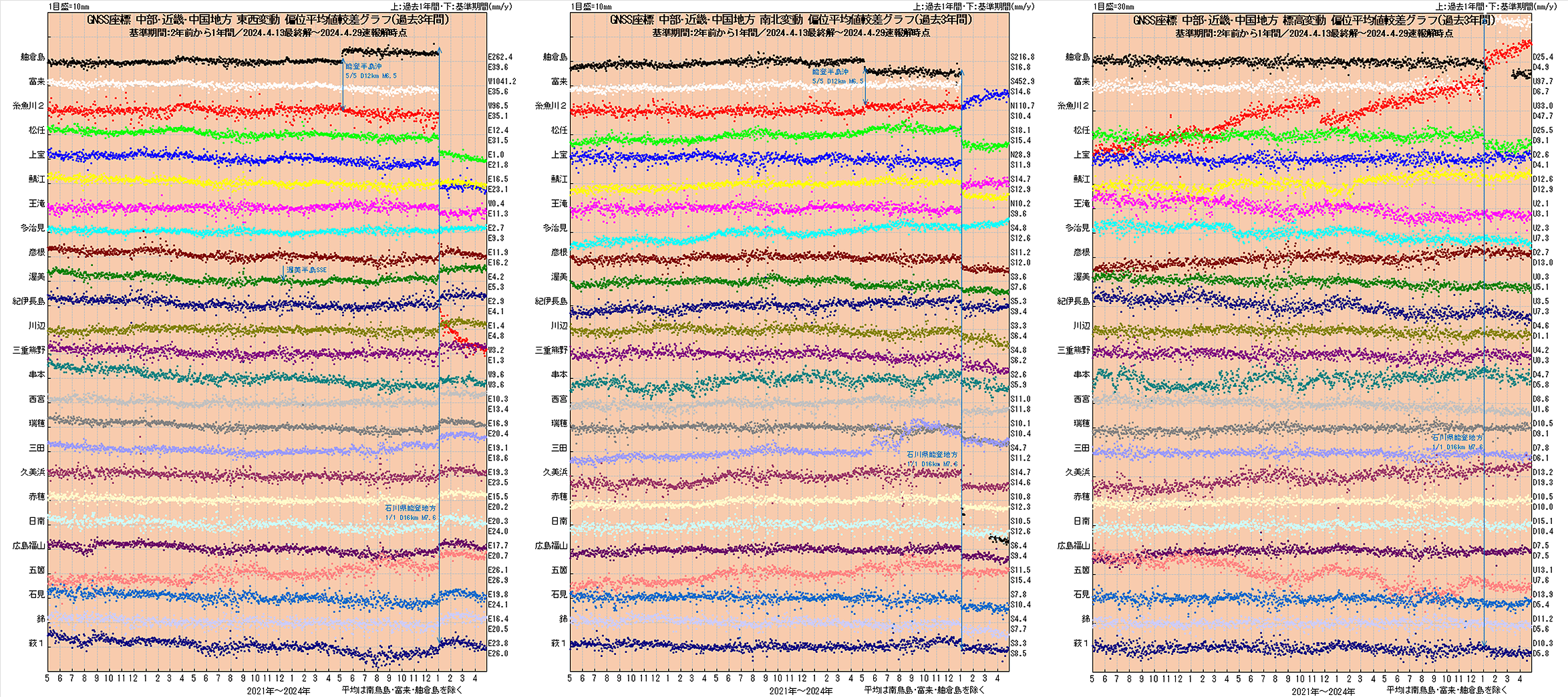

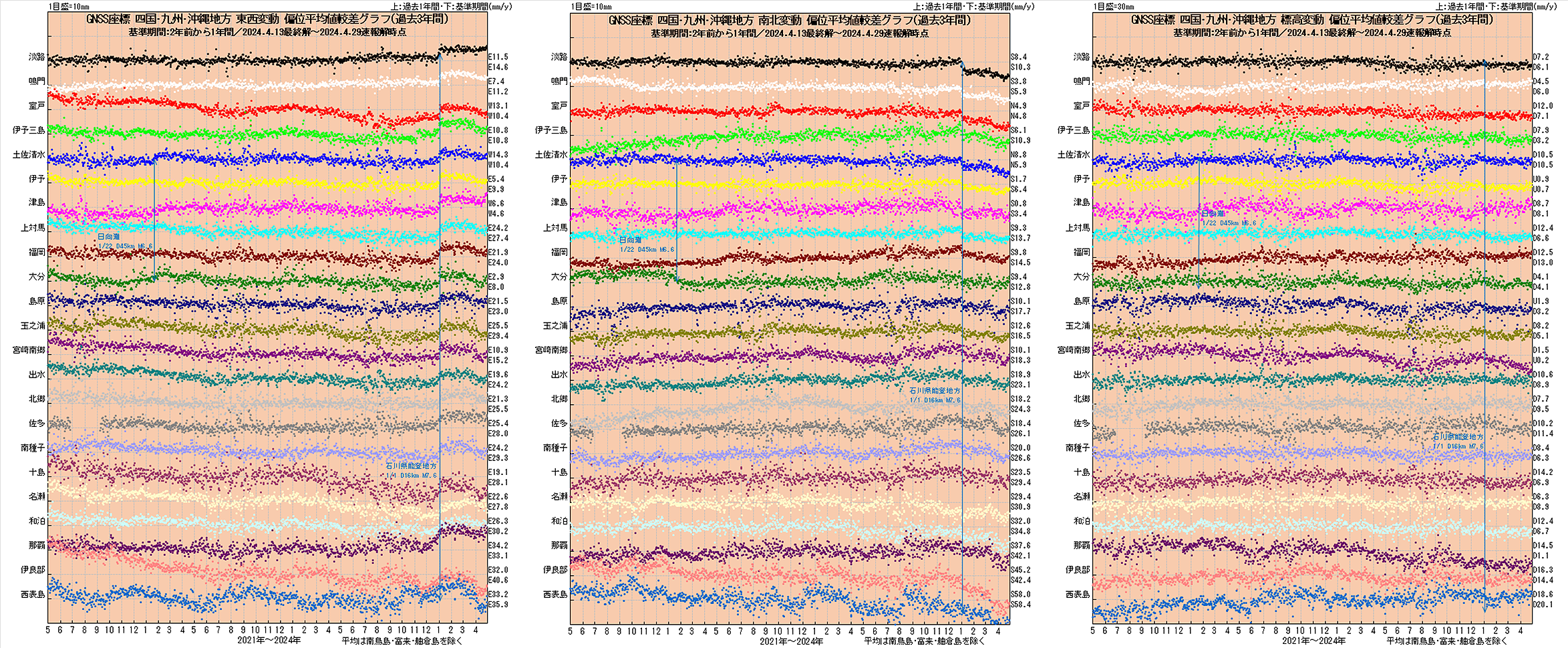

このページでは、変動をベクトルで表した「東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンド」「東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差」「2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差」の3種類のベクトル図及び、変動をグラフで表した「2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ」を東西・南北・標高に分け全国地方別平均及び地方別の主な基準点について作成しています。グラフで2年前から1年間を基準としたのは、これまでのように過去1年を基準とすると、年スパン程度のトレンドの変化を表現することができないためです。座標変動偏位平均値較差グラフの作成手順はこちらを参考にして下さい。偏位平均値は日本全域の122点の平均値を使用しています。2016年3月20日速報値時点の更新から東北地方太平洋沖地震前の基準期間を2010年3月11日〜2011年3月10日に統一しました。

この「座標変動偏位平均値較差」は津村建四朗さんのアドバイスによる潮位データに基づく地殻変動の推定手法「加藤・津村の方法」を応用した共通変動を差し引きノイズを打ち消す手法です。

参考リンク:2011年東北地方太平洋沖地震後に観測された余効変動の発生要因を岩石流動の実験則を組み込んだ大規模数値シミュレーションにより説明(JAMSTEC/2019年3月26日公開)

(2020.01.29記)2020年1月23日に公開された日々の座標値[F3解]の2018年1月24日〜2019年10月7日の再解析による修正については、データ処理が困難であるため入替えは行わないこととします。

(2021.04.10記)日々の座標値の最終解は2021年1月1日以降[F5解]・速報解は2021年4月1日以降[R5解]を使用しています。

(2025.10.13記)日々の座標値の最終解は2025年9月21日以降[F5.1解]・速報解は2025年10月12日以降[R5.1解]を使用します。

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

●トピックス(最新順)

・カムチャッカ半島南東沖7月30日M8.8(USGS)に伴う北海道での東北東へ向かう非定常的変動

水平変動ベクトル図 2025年8月6日時点 8月18日時点 北海道水平変動グラフ 2025年8月6日時点 8月18日時点

・諏訪之瀬島で6月中旬〜7月下旬に西へ向かう非定常的変動 四国・九州・沖縄地方変動グラフ 2025年8月6日時点

・北海道広域で1月末頃〜4月上旬に北へ向かう非定常的変動 北海道変動グラフ 2025年3月22日時点 5月5日時点

・2025年1月13日 日向灘M6.6の地震に伴い九州中部・南部で東南東〜南東への地殻変動

水平変動ベクトル図 2025年1月26日時点 四国・九州・沖縄地方変動グラフ 1月26日時点

2025年10月25日最終解〜11月11日速報解時点

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

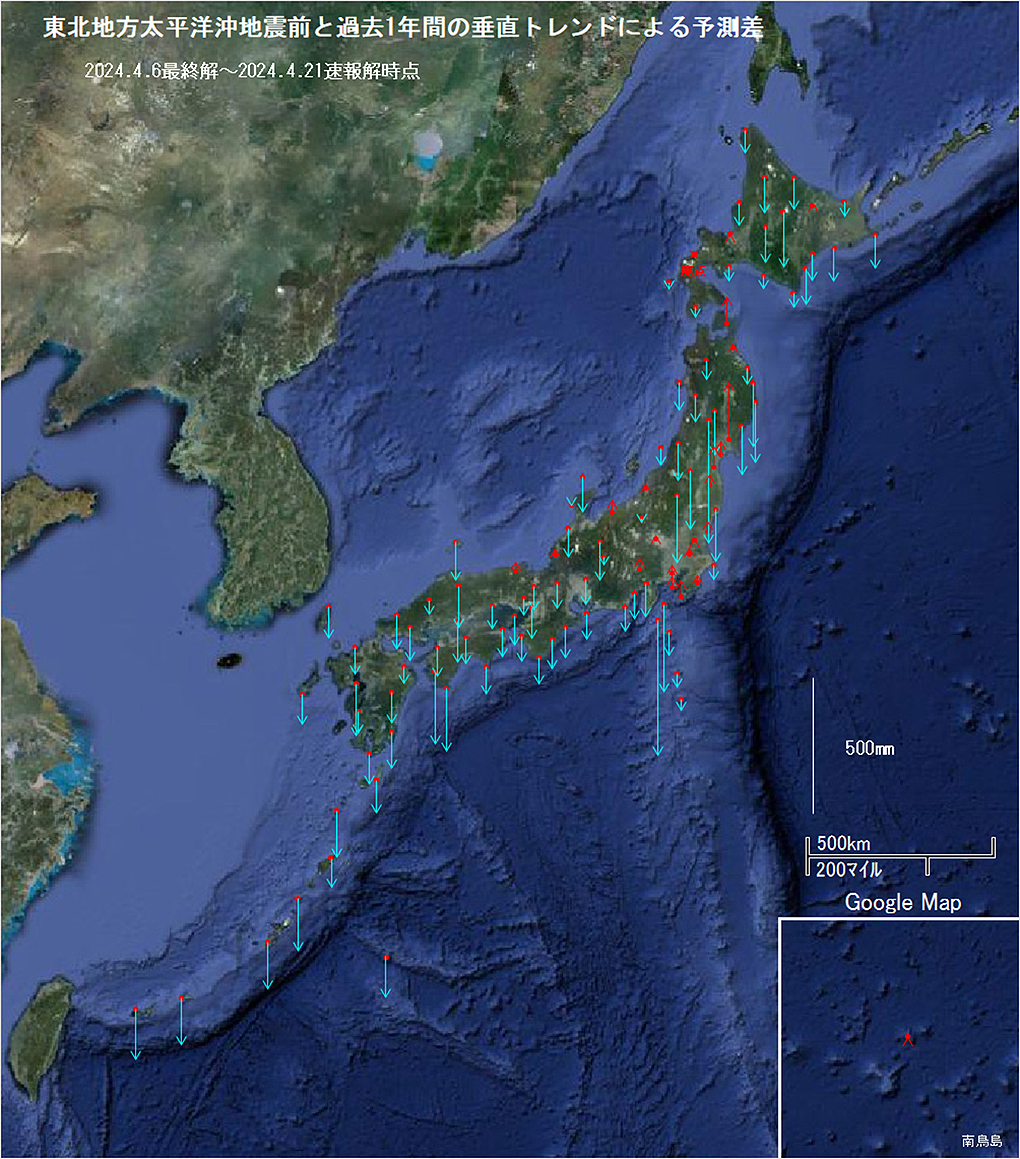

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

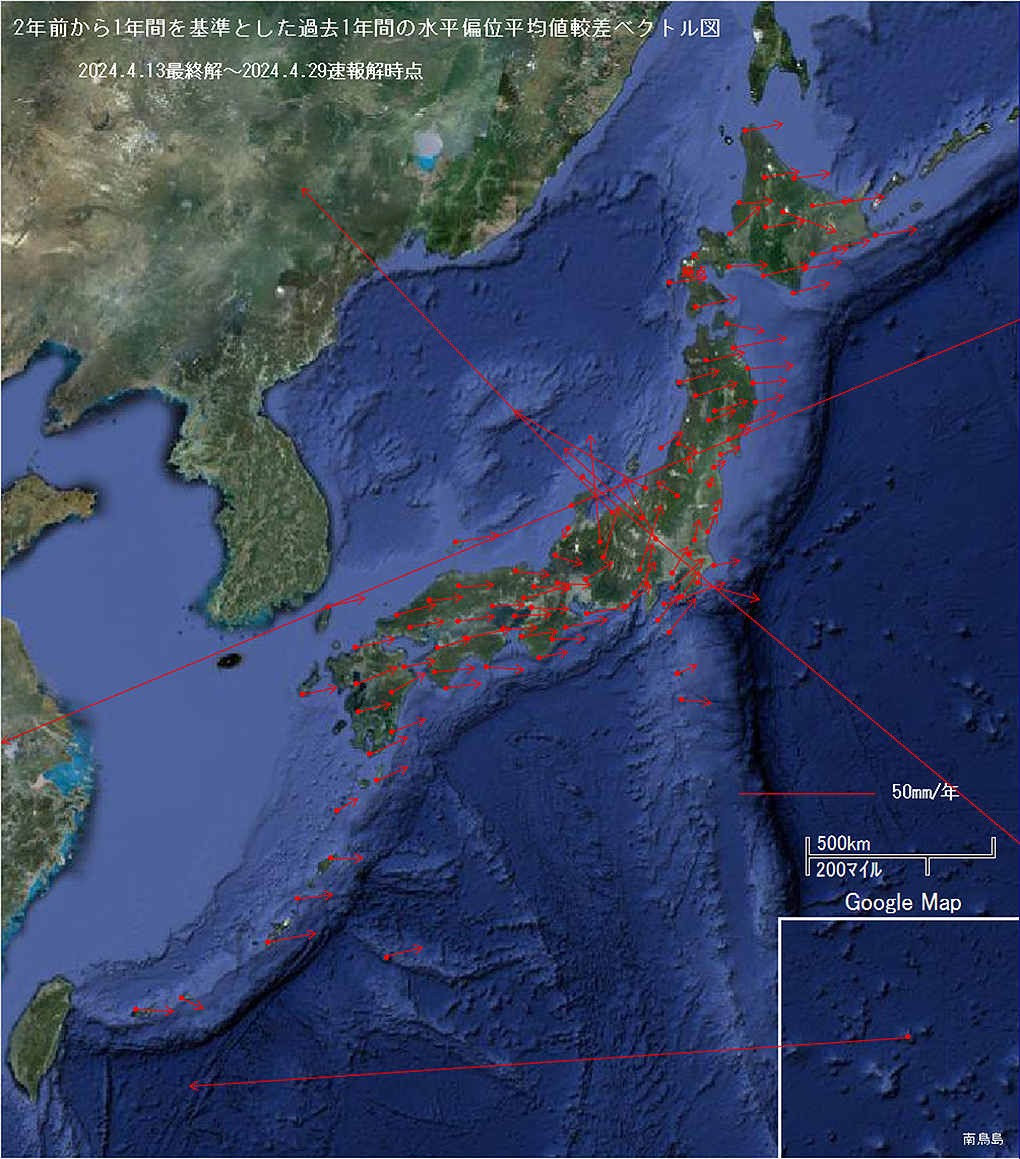

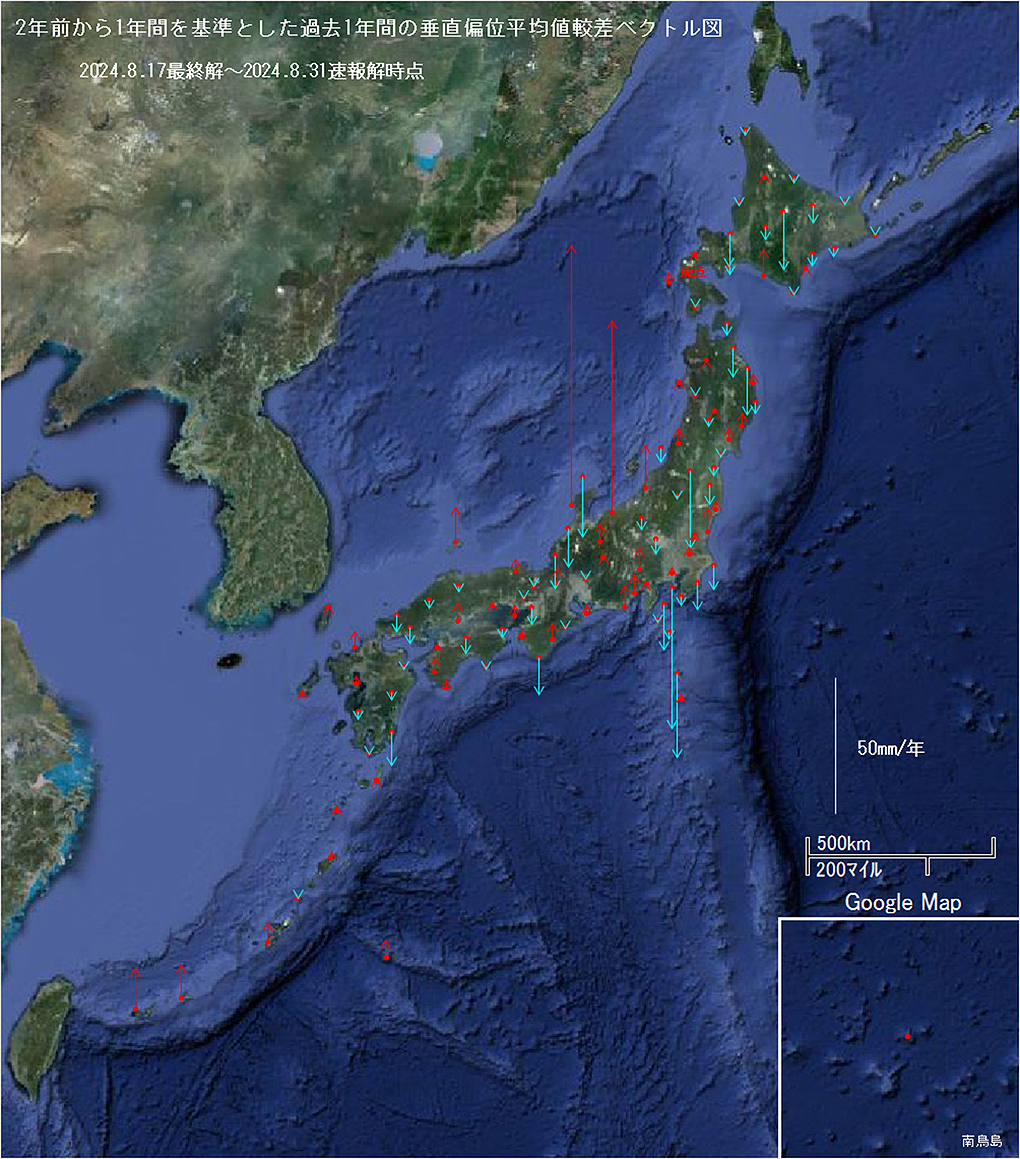

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

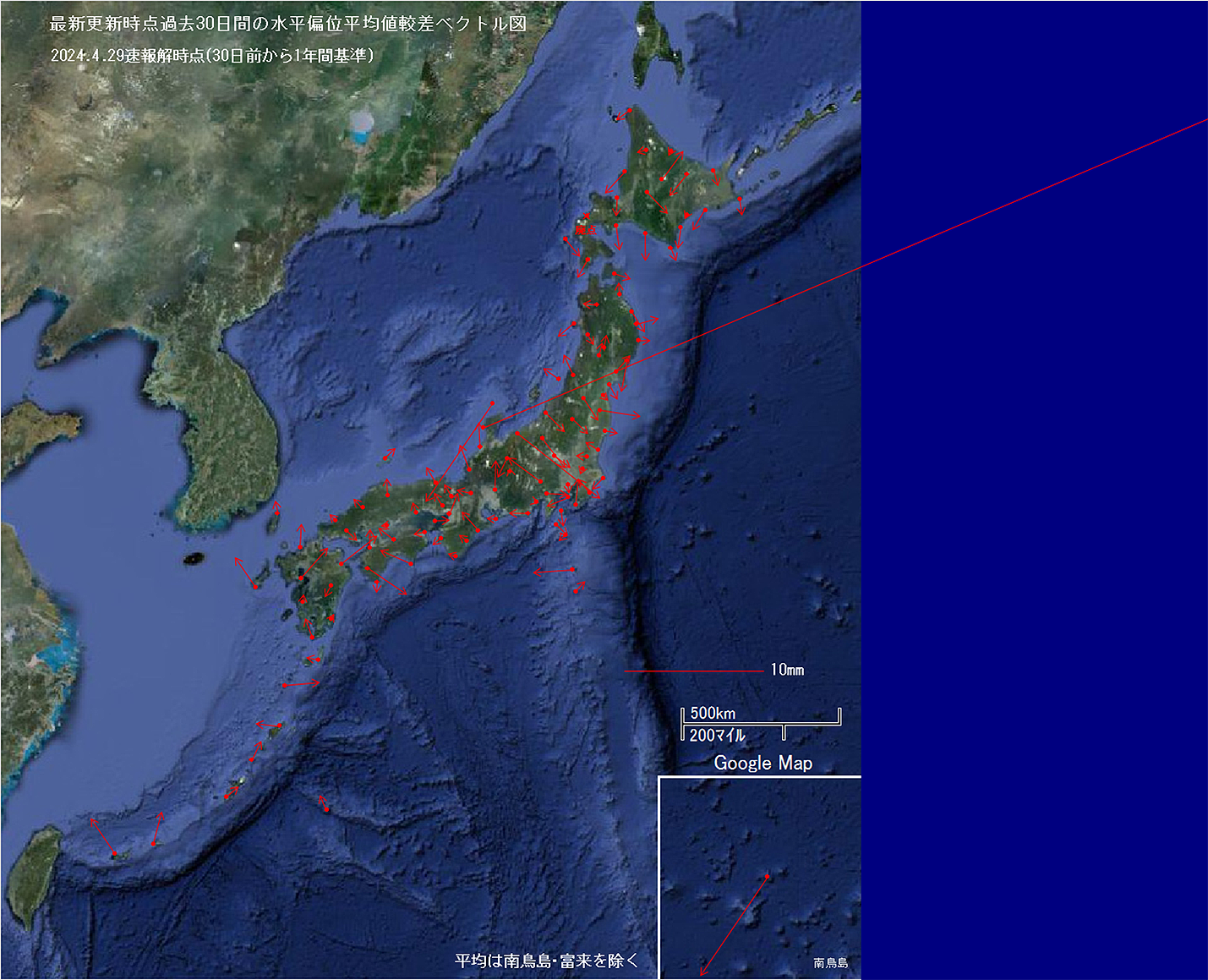

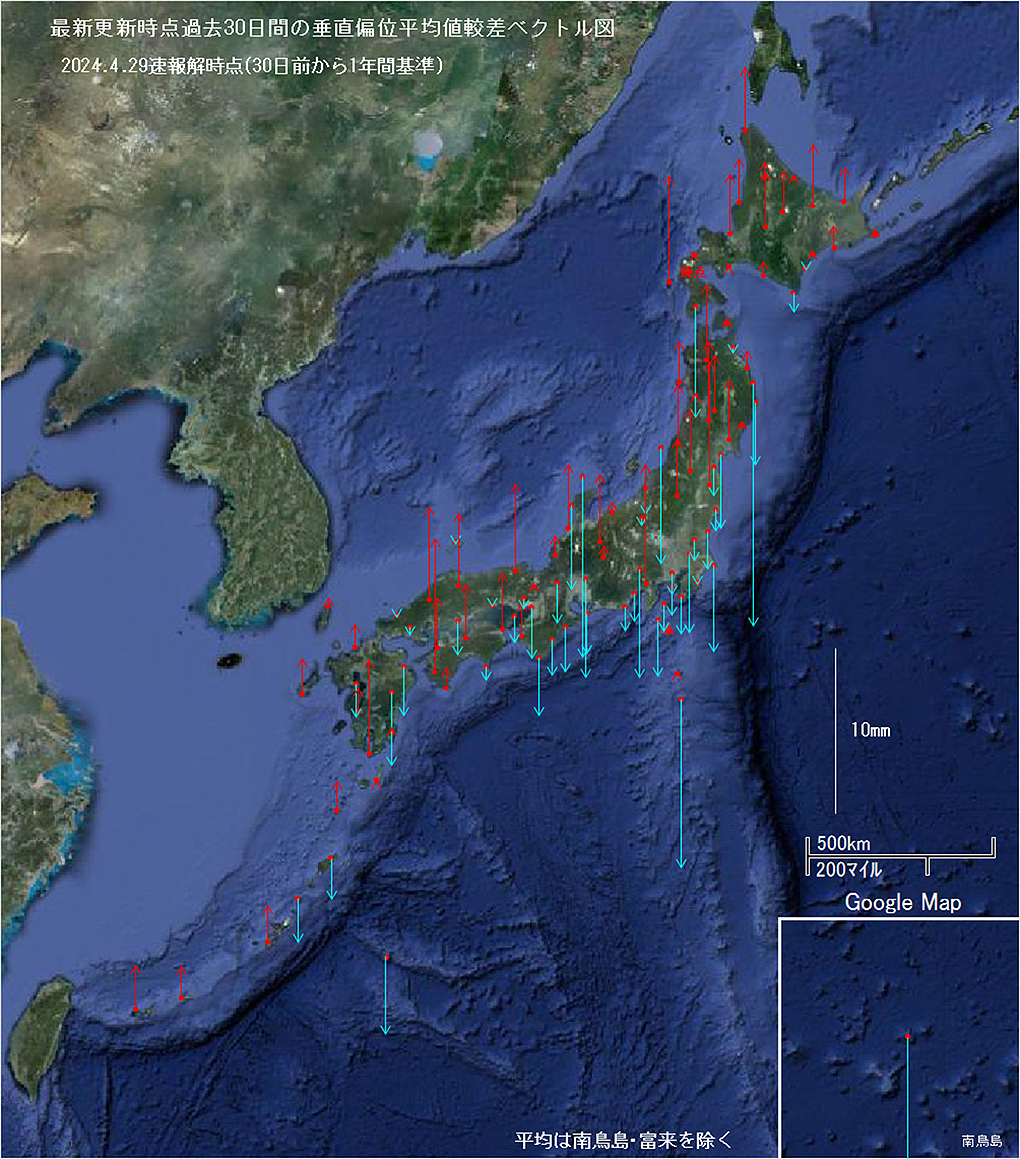

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

●東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

●東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

※ベクトル図にマウスを乗せると円表示図が表示され、外すと元に戻ります

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

●2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

※ベクトル図にマウスを乗せると円表示図が表示され、外すと元に戻ります

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

●最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

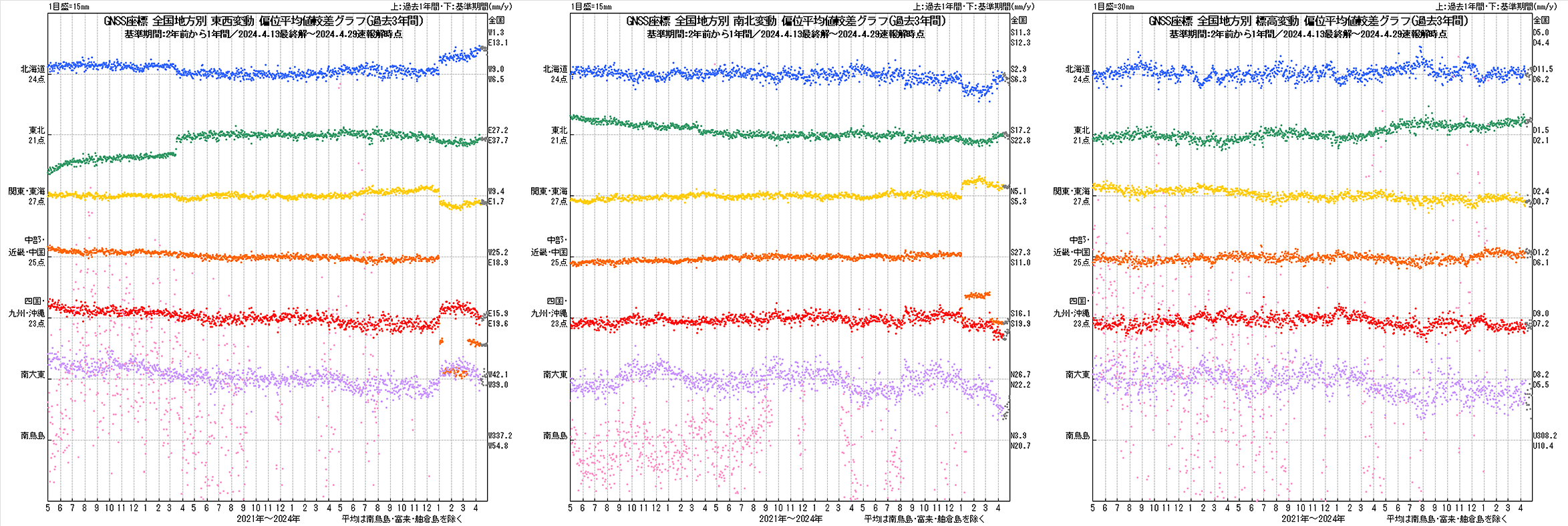

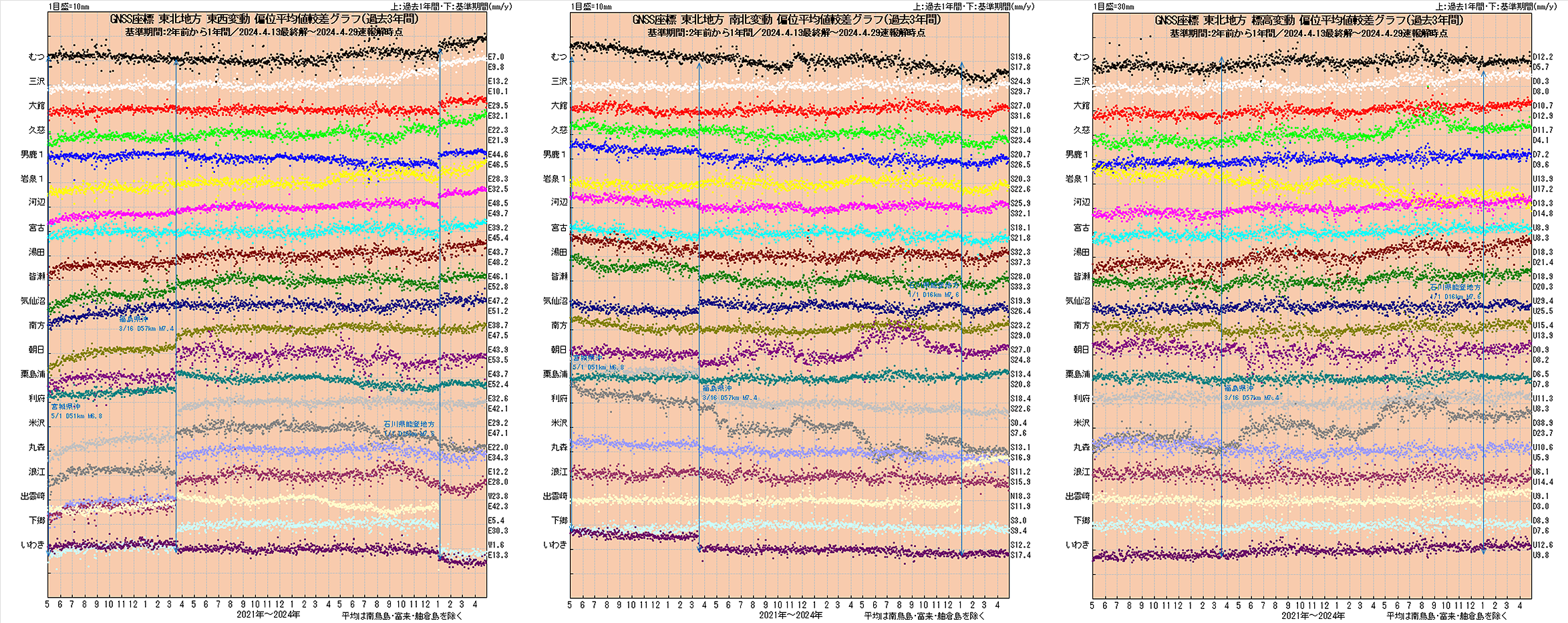

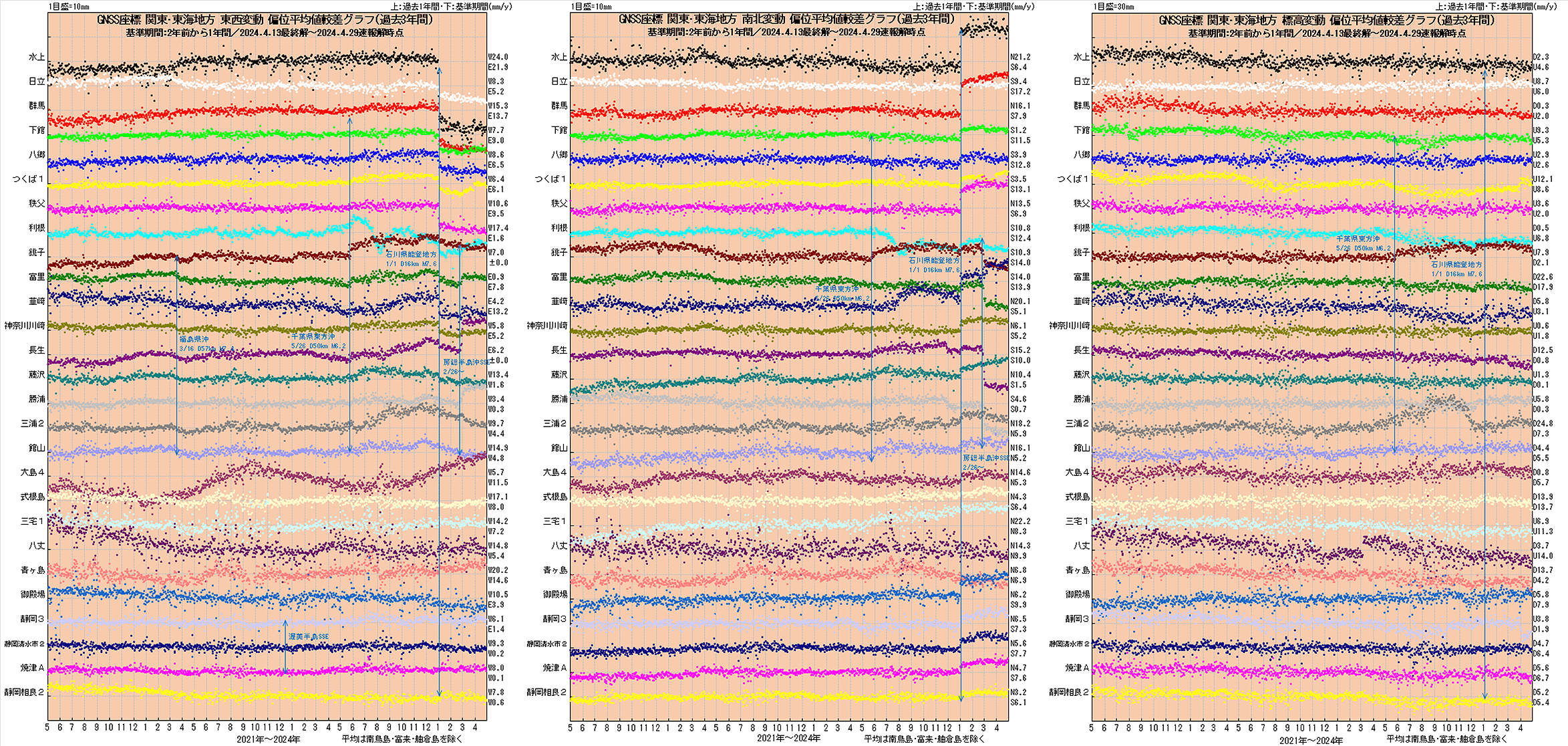

●2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

全国 北海道 東北地方 関東・東海地方 中部・近畿・中国地方 四国・九州・沖縄地方 ※グラフの灰色マークが速報解使用

1.全国地域別平均

TOP

2.北海道

TOP

3.東北地方

TOP

4.関東・東海地方

TOP

5.中部・近畿・中国地方

TOP

6.四国・九州・沖縄地方

TOP 基準点名図(別窓)

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図

東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差

2年前から1年間を基準とした過去1年間の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

最新更新時点過去30日間(前1年間基準)の座標変動偏位平均値較差ベクトル図

2年前から1年間を基準とした過去3年間の座標変動偏位平均値較差グラフ

●過去の更新記録

2012年グラフ

(2012.01.29記)国土地理院の「最新の地殻変動情報(10年間・5年間)」のページの座標変化グラフ表示から変動値のテキストデータをダウンロードできる機能を利用し、東西・南北・標高座標の変動について過去10年の内、東北地方太平洋沖地震発生前と発生後の変動値の直線回帰式とのO-Cグラフを作成しました。ただし、地震やスローイベントの影響が読み取れる場合は最近のものの発生時以降としています。グラフの赤線は発生前の直線回帰式とのO-C、青線は発生後の直線回帰式とのO-Cを示します。東西のグラフで+が東方・−が西方、南北のグラフで+が北方・−が南方への偏位傾向となります。左側の10年グラフは東北地方太平洋沖地震後の変動の収束状況を見るため、グラフによってスケールが異なっていることに注意して下さい。また、左側の過去10年グラフに東北地方太平洋沖地震前の年変動量、右側の過去1年のグラフに東北地方太平洋沖地震後の年変動量と発生前後の差を示しました。なお、対象としたのは、現時点でグラフに大規模地震や巨大地震の発生の可能性が読み取れる地域です。

(2012.04.15記)東北地方太平洋沖地震発生後、2011年9月頃から余効変動の減衰に明瞭な変化が見られる基準点について基準期間開始日を2011年9月1日としました。また、2011年10月下旬の房総半島沖SSEの影響が明瞭な基準点について基準期間開始日を2011年11月1日としました。

(2012.05.06記)東北地方太平洋沖地震発生後の基準期間開始日を2011年9月1日に統一しました。

(2012.07.14記)垂直偏位ベクトル図及び垂直トレンド・ベクトル図を追加しました。

(2012.10.01記)国土地理院のシステム改変に伴い「GPS」を「GNSS」に呼称変更しました。

(2012.10.14記)これまでGPS(GNSS)座標変動として公開していた座標値は地心直交座標系のXYZです。私はこれを平面直交座標系と勘違いしてそのまま使用していました。2012年9月8日時点の更新の追加を行います。

2013年グラフ

(2013.04.10記)過去1年グラフについて2011年9月1日以降のデータからのO-Cに加え、過去1年のデータからの基準直線回帰式に対するO-Cを追加しました。また、偏位ベクトル図を2011年9月1日〜対象期間前日を基準とした対象期間の偏位ベクトルに変更しました。

(2013.06.19記)過去1年グラフを過去1年のデータからの基準直線回帰式に対するO-Cに統一しました。また、偏位ベクトル図を過去1年を基準とした過去30日の偏位ベクトルに変更しました。これによってデータ間の整合性がとれると思います。

(2013.07.25記)

南鳥島の変動について

@HikarinoOrganさんの地殻変動ベクトル図の南鳥島固定点をきっかけに太平洋プレート上にある南鳥島の座標変動を調べた結果、2008年以降の東北地方太平洋沖地震を含む東北日本での地殻変動が太平洋プレートの動きの短期的な揺らぎにコントロールされていた可能性があることが判りました。

(1)南鳥島の2008年2月上からの東方偏位〜5月上旬のピーク〜6月下旬までの西方偏位。この期間に東北日本では2008年5月8日に茨城県沖M7.0が発生し、直後から広域で西方偏位が始まり、2008年6月14日には岩手・宮城内陸地震M7.2が発生しています。

(2)南鳥島で2009年1月中旬から6月上旬の東方偏位(ピークは6月上旬〜11月中旬の欠測のため不明)。2009年8月9日の東海道南方沖深発M6.8を皮切りに、8月11日の駿河湾M6.5、8月13日の八丈島東方沖M6.6が発生しています。

(3)南鳥島で2010年7月下旬からの西方偏位(ピークは10月中旬〜2011年1月上旬の欠測のため不明)〜2011年1月上旬以降の東方偏位〜東北地方太平洋沖地震につながる加速。南鳥島の東北地方太平洋沖地震前の東方偏位は日本列島のどの場所より顕著です。

(4)南鳥島では2012年に日本列島の広域で発生した2回の西方偏位も先行して明瞭に記録されています。1回目のピーク直後には2012年3月14日の三陸沖アウターライズM6.9、2回目のピーク後東方偏位をはさんで再度西方偏位が浅いピークを迎えた直後には2012年12月7日の三陸沖アウターライズM7.4が発生しています。

(5)南鳥島での東北地方太平洋沖地震後のトレンドは、東北地方太平洋沖前のトレンドに対し「西方偏位−北方偏位」でしたが、2013年5月以降は「東方偏位−南方偏位」が起こっています。また、標高変動には2013年5月中旬以降リニアな沈降偏位が記録されています。「東方偏位−南方偏位」は日本列島でも後続して発生していますが、盛衰を繰り返して収束傾向に見えます。しかし、南鳥島では7月6日時点まで連続的に記録され、収束傾向は見られません。

南鳥島ではこの他に、2004年7月の観測開始時から8月中旬の深い沈降偏位〜9月上旬までの隆起偏位、さらに10月上旬から中旬までの隆起偏位が記録されています。最初の隆起偏位のピークに紀伊半島南東沖地震M6.9+7.4、2回目のピークに新潟県中越地震が発生しています。

太平洋プレートの動きの短期的な揺らぎが今後、日本列島にどのような地殻変動(大規模地震を含む)を起こす可能性があるのかですが、2013年7月6日現在では北海道、伊豆諸島、九州地方で「東方偏位」、北海道、東北地方で「南方偏位」が大きくなっています。今後の日本列島の変動の消長を監視するとともに、南鳥島の「東方偏位−南方偏位」が加速しないかの監視も必要と考えます。

(2013.08.03記)山梨県 中道、宮崎県 日向の2基準点について、受信障害が原因と推測される異常が見られるため、それぞれ 韮崎、宮崎南郷に変更しました。また、@HikarinoOrganさんの地殻変動ベクトル図の南鳥島固定点をきっかけに太平洋プレート上にある南鳥島の座標変動グラフを追加しました。

(2013.08.13記)フィリピン海プレート上の北西部に位置する南大東の座標変動グラフを追加しました。

2014年グラフ

(2014.01.03記)西表島基準点から変更した与那国基準点が廃止されたため西表島に戻し平均値算定にも含めます。

(2014.07.11記)過去1年間を基準期間とした過去30日の偏位ベクトル図について、前年基準の年頭以降の偏位ベクトル図とスケールを同じにするとベクトルが大きく見づらいため、1/2にしました。

(2014.09.07記)過去30日間を基準期間とした過去7日の偏位ベクトル図を追加しました。スケールは前年を基準とした年頭以降の偏位ベクトル図の1/10です。

(2014.10.11記)山梨県 小菅が廃点となったため埼玉県 秩父に、大阪府 大阪で人為的な原因が推測される異常が継続しているため兵庫県 西宮に変更しました。

(2015.04.02記)東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差の図を追加しました。トレンドベクトルや偏位ベクトルではなく、東北地方太平洋沖地震前と過去1年間の変動直線回帰式から最新更新時点の位置を算出して、その差をベクトルとして表したものです。垂直予測差がマイナスの場合、矢印を水色にしました。また、トレンドベクトル以外の垂直偏位ベクトル図についても、沈降偏位の矢印を水色に変更しました。

(2015.04.03記)短期的な広域トレンドをキャンセルした偏位を見るために、過去1年間の座標変動に対する過去30日間の座標変動の偏位地方毎平均値格差ベクトル図を追加しました。

(2015.05.04記)ベクトル図の画像表示は「東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドベクトル図」と「過去1年間の座標変動に対する過去30日間の座標変動の偏位地方毎平均値格差ベクトル図」のみとし、ほかはリンクとしました。

(2015.05.20記)国土地理院のサイトで5月18日から日々の座標値(R3)速報解が公開されました。今後、毎週の更新時に速報解についても接合処理を行います。グラフ上での色分けについては今後対応する予定です。また、重要と考える変動がとらえられた場合は随時更新します。

(2015.05.22記)過去1年グラフ上、速報解範囲を灰色線表示としました。

(2015.08.04記)ベクトル図リンクの「東北地方太平洋沖地震前と過去1年間のトレンドによる予測差」を表示し、他のベクトル図リンクは廃止しました。

(2015.09.15記)地方別の座標変動偏位平均値較差グラフを追加しました。作成手順はこちら。

また、地方別の座標変動偏位標準偏差全国較差グラフを追加しました。

(2015.11.06記)過去1年間の座標変動に対する過去30日間の座標変動の偏位地方毎平均値格差ベクトル図を廃止し、前年を基準とした当年の座標変動偏位ベクトル図を復活しました。

地震・火山関連メニュー